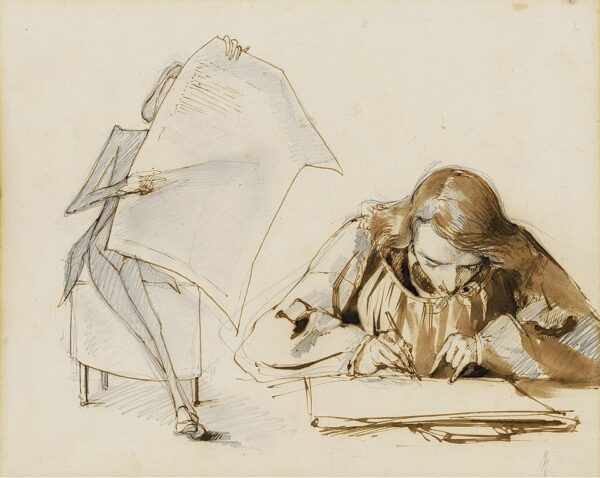

Écrivain : quelqu’un qui croit sentir que quelque chose, par moments, demande à acquérir par son entremise le genre d’existence que donne le langage.

J. Gracq

Le titre vaguement énigmatique, en même temps que trop clair, de l’œuvre de Julien Gracq s’explique au fur et à mesure que l’on en prend connaissance : ce sont là, littéralement, des notes prises par l’auteur au gré de ses lectures et de ses écritures. Des universitaires, des analystes ont bien tenté de la classer, de la diviser : peine perdue ! cet ouvrage, il faut le prendre comme il est, rien de plus qu’un recueil de réflexions saisies par la plume au jour le jour, sans ordre évident. D’ailleurs, l’auteur avait prévenu : « Bien souvent la critique, peu préoccupée de la traction impérieuse vers l’avant qui meut la main à plume, peu soucieuse du courant de la lecture, tient sous son regard le livre comme un champ déployé, et y cherche des symétries, des harmonies d’arpenteur, alors que tous les secrets opératoires y relèvent exclusivement de la mécanique des fluides. » Non, décidément, il ne faut pas chercher d’ordre dans cet étrange ramassis de comparaisons culinaires (« on ne rêve guère à partir de Proust, écrit-il, on s’en repaît ; c’est une nourriture beaucoup plus qu’un apéritif », avant de comparer La Recherche… à un pudding !), musicales, cinématographiques, mais aussi d’analyses historiques, comme lorsque l’auteur explique que le décalage ressenti entre la société d’Ancien Régime et la période s’étendant de Louis-Philippe à Marcel Proust tient dans le fait que l’ascension sociale s’est peu à peu décorrélée de l’ascension politique (prise formidable pour le roman, et qui constitue en effet l’arrière-fond de toute la littérature du dix-neuvième siècle).

Rarement lecteur n’a autant l’impression de converser avec l’écrivain qu’il est en train de lire : il semble qu’il s’invite dans votre salon et vous entretient à la diable de ses amours, de ses haines, de ses théories en matière de littérature. On fronce les sourcils, on cherche à comprendre ce qu’essaie d’exprimer ce vieux monsieur érigé en monument : enfin, on devine qu’il vient de vous énoncer une évidence — mais avec le style d’un pédagogue qui écrirait comme Flaubert. C’est à la fois une joie et une souffrance. Le moi est haïssable, écrivait Pascal, et peut-être n’avait-il pas tort. On retrouvera dans les fragments de Gracq tout l’égoïsme propre à la littérature française, les complaisances, pour lui-même, d’un écrivain qui s’écoute écrire. Et si, au fond, l’avis de l’auteur du Rivage des Syrtes n’importait qu’assez peu ?… D’autant que le style classique de Julien Gracq, fort agréable au demeurant, masque souvent, le lierre ornemental arraché, de grandes banalités. Renan, dans ses Souvenirs (pardon si je me répète), s’agaçait de la « réputation exagérée d’Auguste Comte, érigé en grand homme de premier ordre pour avoir dit, en mauvais français, ce que tous les esprits scientifiques, depuis deux cents ans, ont vu aussi clairement que lui » ; on dirait la même chose à propos de J. Gracq.

En lisant en écrivant commence par une étude comparée de la littérature et de la peinture assez péremptoire et presque toujours discutable (par exemple, lorsque l’auteur affirme que le faux en peinture est une industrie tandis que le pastiche en littérature n’est qu’un amusement sans portée, mettant ainsi sans raison précise l’imitation caractéristique de tout apprentissage sur deux plans radicalement différents). La distinction opérée entre les deux arts ne me semble pas toujours pertinente (au vrai, la peinture et la littérature sont deux métiers extrêmement similaires) ; d’ailleurs, Gracq touche au plus juste quand il professe des avis valables à la fois pour l’un et pour l’autre : par exemple, lorsqu’il rappelle utilement que le lecteur, ou le spectateur d’un tableau, tend à ignorer dans l’œuvre ce qui relève du détail dans la nature, alors même que pour l’auteur, ou le peintre, chaque mot, chaque coup de pinceau a nécessité le même travail : d’où l’ineptie des critiques des descriptions.

Un roman de Balzac — par exemple — qu’on s’amuserait à alléger de ses descriptions dans la seule intention obligeante de le dégraisser (l’entreprise a été souhaitée au siècle dernier par des critiques sérieux) n’évoquerait aucunement une maison où on a fait des rangements et ménagé de la place, mais plutôt une nef gothique dont on démolirait par économie les arc-boutants.

(En lisant en écrivant, J. Gracq)

Gracq aurait pu citer le début de La Recherche de l’absolu, dans lequel Balzac fustige ces « personnes ignorantes et voraces qui voudraient des émotions sans en subir les principes générateurs, la fleur sans la graine, l’enfant sans la gestation. »

Loin de moi l’idée de vouloir accabler l’un des derniers grands auteurs de la langue française ; mais il faut dire qu’il a gardé du surréalisme ce style ampoulé, cette espèce de novlangue nouvelle théorie qui ne fait qu’affirmer des lieux communs sur un ton ridiculement sibyllin. Voyez plutôt : « Il y a plus d’un roman de Balzac — et surtout, reconnaissons-le, plus d’un Balzac du second rayon —, où l’essence du livre semble bien être, non pas le rapport de l’homme avec son semblable ou avec la société, mais plutôt le rapport de l’homme avec le médiat matérialisé et monnayé de ces grandes entités intimidantes : avec le Mobilier et l’Immobilier. » N’est-ce pas là une manière d’expliquer avec une inutile complexité ce qu’à peu près tout le monde sait déjà sur Balzac ? C’est d’une préciosité de chambre bleue : ainsi, l’on m’expliquera l’intérêt des majuscules sur les deux derniers substantifs.

Il y a comme une discordance, dans cet ouvrage, entre la forme et le fond ; Hugo disait que « la forme, c’est le fond qui remonte à la surface » ; chez Gracq, la forme sert d’embellissement suprême à un fond qui ne vaudrait rien sans elle. On me trouvera peut-être un peu dur ; encore une fois, jugez par vous-même : « Le mauvais romancier — je veux dire le romancier habile et indifférent — est celui qui essaie de faire vivre, d’animer de l’extérieur, et en somme loyalement, la couleur locale qui lui paraît propre à un sujet, lequel il a jugé ingénieux ou pittoresque — le vrai est celui qui triche, qui demande au sujet avant tout, et par des voies obliques et imprévues, de lui rouvrir une fois de plus l’accès de sa palette intime, sachant trop bien qu’en fait de couleur locale, la seule qui puisse faire impression, c’est la sienne. » Au-delà de la beauté classique de la phrase, on s’interrogera sur sa pertinence ? Soit les notes prises par Gracq énoncent, je le disais, des banalités d’une manière étrangement obscure, comme si c’était un jeu hérité de l’Oulipo ; soit elles ne débouchent sur rien d’autre qu’une espèce de description du réel observable, qui en est comme une paraphrase inutile. Exemple : « Entre un artiste bien renté comme Flaubert, qui donne le meilleur de lui-même, de loin en loin, dans une œuvre où il engage toutes ses réserves, et un Balzac qui recense chaque soir, l’œil sur son échéancier, le nombre de pages abattues dans la journée, il y a la même différence d’état qu’entre un professionnel de tennis d’avant-guerre, qui donnait la leçon cinq heures par jour, et les cracks amateurs qu’il entraînait et qui se livraient jusqu’au bout de leurs forces, deux ou trois fois par an, à Wimbledon ou dans la Coupe Davis. » En effet, Balzac et Flaubert ont fait preuve de deux pratiques extrêmement différentes du même art ; on ne sait trop que penser de cette assertion bizarrement amenée, que du reste nul n’ignore.

Au fait, le lecteur ne trouva pas tant dans ce livre de réflexions strictement littéraires ; l’auteur ne parle guère que du roman du dix-neuvième, et dans ce cadre étroit, s’arrête à Balzac, Flaubert, Stendhal (et Proust, mais le dix-neuvième littéraire excède les bornes du dix-neuvième temporel). D’autres écrivains, bien sûr, sont évoqués (Zola, Racine quelquefois), mais passagèrement. Quant aux premiers, Gracq, fidèle à son style, s’épanche en poncifs superbement dits : Stendhal ? inventeur — érotique — de monde éthéré d’opéra italien, un peu boulangiste, un peu talon rouge, qui ne connaît pas la misère et dont l’écriture est un rythme tout en staccato, allegro furioso. Balzac ? titan qui projette son souffle énorme dans l’âme de ses personnages, dont les descriptions vivantes sont des narrations, et dont les décors sont calqués sur les personnages. Flaubert ? un pointilleux descripteur à la plume d’orfèvre, mais peu doué du génie transcendantal d’un Balzac.

On a pu qualifier Julien Gracq d’auteur d’arrière-garde, cherchant, comme Giono, comme Simenon, à revenir aux principes de base du roman stendhalien ou balzacien. Certes, il semble né avec un siècle de retard ; même ses réflexions les plus intéressantes à propos de la littérature ont un je ne sais quoi de suranné : « J’ai toujours été étonné de la méprise qui fait du roman, pour tant d’écrivains, un instrument de connaissance, de dévoilement ou d’élucidation (même Proust pensait que sa gloire allait se jouer sur la découverte de quelques grandes lois psychologiques). Le roman est un addendum à la création, addendum qui ne l’éclaire et ne la dévoile en rien ». Ne trouvez-vous pas qu’il s’étonne un peu en retard de la promotion de l’écrivain engagée au dix-huitième, triomphante en 1830 ? Cette réflexion, d’ailleurs, semble l’animer particulièrement, et il rejoint là les thèses de Paul Bénichou :

La dramatisation de l’acte d’écrire, qui nous est devenue spontanée et comme une seconde nature, est un legs du dix-neuvième siècle. Ni le dix-septième, ni, encore moins, le dix-huitième ne l’ont connue ; un drame tel que Chatterton y serait resté incompréhensible ; personne ne s’y est jamais réveillé un beau matin en se disant : « Je serai écrivain », comme on se dit : « Je serai prêtre ». La nécessité progressive et naturelle de la communication, en même temps que l’apprentissage enivrant des résistances du langage, a chez tous précédé et éclipsé le culte du signe d’élection, dont le préalable marque avec précision l’avènement du romantisme. Nul n’a jamais employé avant lui cet étrange futur intransitif qui seul érige vraiment, et abusivement, le travail de la plume en énigme : j’écrirai.

(En lisant en écrivant, J. Gracq)

C’est vrai qu’il ressort des théories de Julien Gracq des conceptions en matière de littérature que l’on pourrait qualifier de traditionnelles. L’artisan, plutôt que l’artiste, va jusqu’à reprocher aux analepses l’établissement d’une discontinuité peu gracieuse dans la chronologie du roman ! « Les secrets processus de capitalisation continue (l’image est par trop mercantile, mais je n’en trouve pas de meilleure) qui, à l’œuvre tout au long du progrès d’un ouvrage de fiction, contribuent de façon sans doute décisive à son enrichissement, sont une des parties les moins étudiées de la technique romanesque (étant bien entendu que la technique est ce qui ne s’apprend pas, et ne prend effet dans un livre qu’a posteriori). Il y a lieu de croire, en tout cas, qu’ils sont liés plus qu’on ne croit au respect de la durée sous sa forme vectorielle, et peuvent être perturbés par la fréquence trop grande, dans un récit, des « retours amont ». »

Il paraît que le surréalisme, autant que le romantisme noir, ont influencé le jeune Gracq ; ce qui est sûr, c’est que des deux branches du surréalisme, l’infertile (et ses excroissances abominables, l’Oulipo, le nouveau roman et le nouveau théâtre, l’absurde et l’écriture automatique, pêle-mêle), et la fertile (Aragon !), l’auteur d’Au château d’Argol tient de la seconde. Aragon, comme Hugo, aura révolutionné les formes poétiques, mais n’aura pu renoncer à l’alexandrin ; de même, Julien Gracq n’aura pu renoncer au cadre un peu rigide peut-être (mais l’art naît de contrainte, vit de luttes et meurt de liberté, disait André Gide) du roman classique — j’en veux pour preuve qu’il attaque avec virulence Paul Valéry, à qui il ne pardonne pas sa critique de la « marquise sortit à cinq heures ».

Le roman a certes dépéri en tant que créateur de personnages à partir du XXè siècle : ici on doit donner raison à Mme Nathalie Sarraute. Mais je doute que la vraie cause en soit celle qu’elle avance, à savoir la défiance grandissante du lecteur comme de l’écrivain vis-à-vis des figures de la fiction qui y prennent vie. J’y vois bien plutôt l’effet d’une confiance démesurément accrue de l’écrivain en sa capacité d’animer de bout en bout des ouvrages romanesques par la seule production, à peine déguisée, de son moi intime.

(En lisant en écrivant, J. Gracq)

Ce serait un erreur de faire un art poétique, un traité théorique sur la littérature d’En lisant en écrivant. Ce ne sont que des pensées, des notes éparses, aléatoires, quotidiennes d’un écrivain-lecteur aimant par-dessus tout lire, écrivant pour écrire ; en matière de lettres, Gracq ne fut ni un révolutionnaire, ni un contre-révolutionnaire : mais un ornementaliste.