Regarde-toi bien, tu n’es qu’un salaud comme moi.

M. Aymé

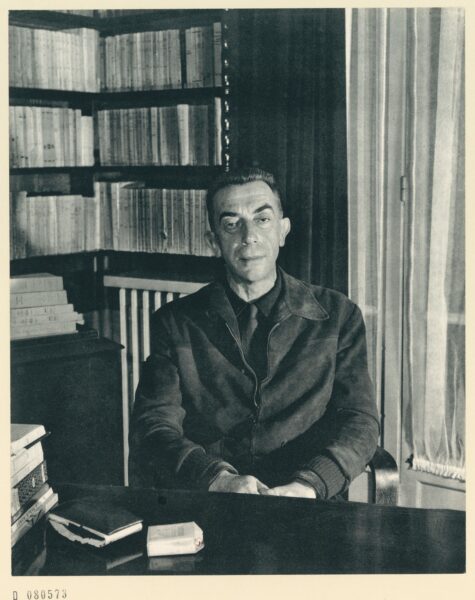

Est-ce Marcel Aymé lui-même qui se révèle et se raconte dans Uranus ? le Marcel Aymé politique, plus complaisant pour les collabos qu’il ne l’est pour les communistes : le Marcel Aymé grand copain de Céline. Je ne sais plus où j’ai lu que Céline, justement, le comparait à Maupassant ; on le comparerait aussi bien à Houellebecq ; car il est de cette veine bien française du réalisme agressif, au ton de vérité brutale, tellement contraire à l’ironie, que cela ressemble à l’ironie. Souvenez-vous de Bel-Ami ; ou de l’incipit d’Extension du domaine de la lutte (« Vendredi soir, j’étais invité à une soirée chez un collègue de travail », etc.). Au fait, Aymé, dans le domaine, se montre largement supérieur à son camarade nazillon. Là où l’auteur du Voyage n’a guère écrit de lisible et d’intéressant que le Voyage, avant de se perdre en beuglements, Aymé analyse avec une finesse digne de nos plus grands écrivains l’hypocrisie, la vanité, la lâcheté de l’homme ; et, plutôt que d’injurier les juifs sur des pages et des pages, ou de vomir sur le papier sa paranoïa vaguement pitoyable et dont tout le monde se moque, il montre, avec sa plume d’une superbe simplicité, comment les résistants ne valent pas mieux que les collabos, et comment les staliniens ressemblent aux nazis, à s’y méprendre : c’est le même enrégimentement cruel.

La résistance et le communisme comme barrière du bien contre le mal : hypocrisie que tout cela, détestable aux yeux d’Aymé, à qui l’on a proposé la légion d’honneur après l’avoir blâmé pour sa collaboration avec l’occupant. La réponse n’a pas tardé, terrible : « Pour ne plus me trouver dans le cas d’avoir à refuser d’aussi désirables faveurs, ce qui me cause nécessairement une grande peine, je les prierais qu’ils voulussent bien, leur Légion d’honneur, se la carrer dans le train, comme aussi leurs plaisirs élyséens. » L’auteur de La Vouivre et de la Jument verte aura coupé l’herbe sous le pied à quelques-uns : car il devait sentir qu’en fouinant dans son passé, qu’en l’interrogeant sur ses opinions politiques, on s’indignerait : et qu’après lui avoir accroché la croix sur la veste, avec des compliments, on la lui retirerait, avec nettement moins d’égards. Ainsi vont les honneurs dans la République : ils ne récompensent pas les services, ils payent les amitiés, et tremblent devant les polémiques ; ils vont, ils viennent, uniquement soumis à l’actualité, telle qu’une monnaie d’échange pour les bonnes relations. De même, au lendemain de la guerre, n’a-t-on porté les résistants sur le pavois, n’a-t-on mis les collabos au pilori — avec le large consentement des foules — qu’en effaçant le passé des uns et des autres, au gré des intérêts, des amitiés, des frousses : mais combien de vrais gaullistes parmi les gaullistes, combien de résistants de la dernière heure ? combien de décorés de la légion d’honneur, qui eussent mérité des blâmes de la République ? combien de bourgeoises et de bourgeois, d’ouvrières et d’ouvriers, la veille encore favorables à Pétain, silencieux devant les lynchages, et même les approuvant, croyant acquiescer à la justice, quand ils grelottaient d’effroi à l’idée d’y passer à leur tour ? — et tous de cirer les pompes des anciens proscrits, et de courber l’échine devant les F.F.I., comme ils la courbaient devant la Kommandantur. Je voudrais penser comme tout le monde, avoue le professeur Didier à Watrin, terrorisé à l’idée qu’on le suspecte de sentiments impurs, et que ça se voie sur ma figure. Horrible aveu ! Aymé perce l’intérêt derrière les opinions des uns et des autres, dans une morale d’un pessimisme extrême à la La Rochefoucauld, assez propre aux anarchistes de droite : on comprend qu’il ait pu côtoyer sans dégoût aucun un Louis-Ferdinand Céline, qui non seulement ne devait pas lui paraître plus mauvais que n’importe quel homme, mais même lui sembler supérieur, en ce qu’il avait le courage de ses opinions ; et qu’il ait lu les Épis mûrs, de Rebatet, « avec exaltation ».

L’auteur n’avait-il pas quelques idées mal pensantes au fond du cœur ? Archambaud, personnage d’Uranus (et sans doute y a-t-il un peu d’Aymé dans Archambaud), songe, un peu dégoûté de lui-même, à tous ces hypocrites, au nombre desquels il se comptait lui-même, et que rien n’obligeait à taire leurs convictions ni à feindre d’en avoir d’autres. Cela expliquerait le peu d’études sur l’homme, et l’espèce de pudeur des éditeurs et des critiques autour de ses opinions ; la méfiance extrême de Marcel Aymé, aussi, à l’égard des journalistes. En tout cas, il s’est compromis, et sans doute jugeait-il de son intérêt personnel de s’en prendre aux revanchards de l’après-guerre. Nul besoin d’être grand clerc pour deviner les intentions d’Uranus, « son livre le plus audacieux » selon Kleber Haedens, membre de l’Action française. Là, Aymé se montre fort amical avec les compromis de l’Occupation. Sans avoir fait œuvre de collaborateur, dit Watrin en parlant d’eux, ils ont cru à l’utilité de la collaboration et du gouvernement de Vichy et je suis persuadé qu’ils y croient encore. Justification trop spécifique pour ne pas être personnelle ; et Watrin d’ajouter : Leurs raisons, vous les connaissez, ce sont les miennes.

Ce qui agace Marcel Aymé, au fond, c’est moins la chasse aux sorcières du lendemain de la Libération, que le grand mensonge dans lequel elle s’est accomplie. Que la presse entière feignît d’ignorer qu’il existait des millions d’individus tenant pour telle opinion ou en réduisît le nombre à quelques dizaines de milliers d’imbéciles et de vendus, il y avait là, songeait-il, un mensonge colossal. L’auteur s’exaspère qu’un petit nombre d’individus au pouvoir persécute des opposants dont le seul crime est de penser comme la majorité : qu’aurait-il dit de la France actuelle ? Certes, Uranus est bien le « livre le plus audacieux » de Marcel Aymé : ce n’est rien de moins qu’une justification du vichysme, moyen de défense contre une déroute historique. Les collabos font l’objet de toute la tendresse de l’écrivain : Maxime Loin, le jeune idéaliste traqué comme un gibier, Léopold Lajeunesse, l’institution du village, le bon vivant amoureux d’Andromaque, Watrin, le poète. Ce n’est pas le cas des communistes : ils sont lâches, ils sont délateurs, ils sont tortionnaires. Rochard crève les yeux des collabos. Gaigneux appelle au tabassage. Et Jourdan explique, doctement, que la délation, ignominieuse dans une société bourgeoise où elle fournit des victimes à l’oppression capitaliste, devient l’exercice de la plus élémentaire honnêteté lorsqu’elle est au service de la lutte prolétarienne. Ce même Jourdan, personnification du communiste intellectuel, qui se prend pour l’incarnation du bien, raisonne comme un terroriste : Le rire, la tendresse, la poésie, voilà les vrais ennemis du peuple. Il nous faut un prolétariat en proie aux seuls sentiments de haine, de tristesse et d’ennui. Livre noir qu’Uranus, roman sordide d’où se dégage constamment un certain sentiment de malaise. Le comique des situations débouche sur des règlements de compte, où l’on se crève les yeux, où l’on s’assassine. Le comique du langage finit en apologies de la terreur et en évocations de « fournées d’ennemis au poteau ». On ne sourit jamais en lisant cela, l’angoisse étreint la poitrine, et la colère. Même Watrin, cet espèce de bonhomme à la Jacques Prévert, traîne derrière lui quelque chose de lugubre.

En matière de politique et d’idéal, qu’est-ce qu’on est, finalement ?… l’homme d’un milieu, d’un métier, d’une femme, d’une ville, d’une rue, d’une lavallière, on est porté, balayé, chassé, on ne sait plus ni nord ni sud et quand la vague vous dépose, on a des raisons pour tout expliquer. C’est dire que toutes les doctrines des hommes ne servent jamais qu’à justifier les conditions de ceux qui les théorisent. Et comment donner tort à Marcel Aymé ? — trois des juges de Pétain qui l’ont condamné à mort avaient prêté serment au maréchal, en 1940 !