In hoc signo vinces.

On peine à croire que l’empire romain ait réellement existé ; cette histoire semble tout droit sortie d’une grande œuvre de fantasy. Douze aigles étaient apparus à Romulus : comme par miracle, l’empire aura duré douze cents ans ; le dernier des empereurs ? Romulus Augustule — une vraie poésie du symbole.

Asimov raconte avec un art consommé de la synthèse la succession des empereurs dans un vaste récit qui tourne un peu la tête, plein de sujets de tragédies. Il faut reconnaître à l’auteur quelques bonnes observations : par exemple, que le christianisme « ne se serait peut-être pas étendu comme il l’a fait si l’existence d’un vaste royaume n’avait permis à ses premiers missionnaires de voyager librement dans ses provinces populeuses ». Il faut également lui reconnaître quelques rappels utiles à nos mémoires : que la construction de la grande muraille de Chine a contribué au refoulement des Huns vers les plaines de l’Europe ; ou que Venise a été fondée par des habitants qui se sont réfugiés dans les marais, après la destruction d’Aquileia par Attila en 452. Quant au style, il vaut bien celui de La République ; à ce propos, Asimov ne recule pas devant les comparaisons les plus osées : « En réalité, les Romains regardaient les premiers chrétiens comme la plupart des Américains regardent aujourd’hui les communistes. » Le parallèle peut prêter à sourire ; après tout, c’est du Renan dans le texte, en mal écrit.

Récit énorme, donc, que l’empire romain, cinq siècles de batailles, de grandeurs et de décadences, au sein desquels émerge le christianisme. Je me moque du style d’Asimov : mais il retrace toute cette période que tant de grands noms ont étudié sur des volumes et des volumes (Mommsen par exemple, ou Gibbon) d’une façon si simple et attirante, que cela tient du prodige. Ainsi, il explique admirablement l’influence de la Garde prétorienne dans le renouvellement des empereurs, l’histoire de Zénobie ou encore l’émergence progressive de l’Empire romain d’Orient, mais aussi l’histoire complexe de la Judée, les querelles théologiques du christianisme naissant, ou les raisons véritables de la conversion de Constantin. Puis, qui sait s’il a lu ses classiques, mais il n’en omet pas un : Virgile, Horace, Tite-Live, Ovide, Tacite et Suétone, Flavius Josèphe, Sénèque, Martial et Juvénal (qu’invoquait Victor Hugo dans des vers sublimes des Châtiments : « Toi qu’aimait Juvénal gonflé de lave ardente »), Lucain, Pline l’Ancien et Pline le Jeune, Celse, Héron d’Alexandrie, Plutarque, Dion Cassius et les Pères de l’Église, Origène, Tertullien, saint Augustin dont il résume les préceptes à la perfection, sur la prédestination, sur la Cité de Dieu.

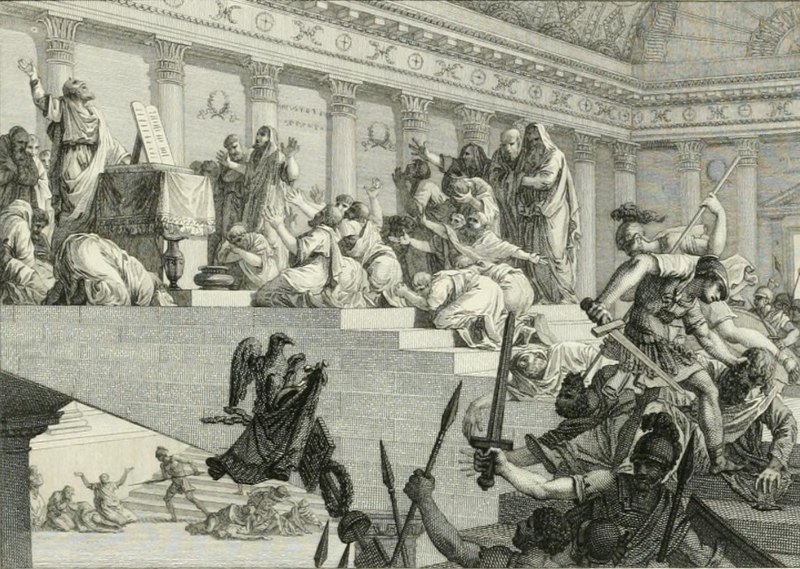

Évidemment, ce sont surtout les faits politiques et militaires qui intéressent le vulgarisateur ; cette histoire, chronologique, se concentre sur la succession des empereurs (exigence de clarté oblige) : les Julio-Claudiens, les Flaviens et les Antonins, les Sévères, puis le début des invasions, Aurélien, Dioclétien, Constantin (la bataille du Pont Milvius), Théodose, le sac de Rome (410) et la chute de Rome (476). Le tout émaillé de guerres civiles, après la mort de Néron, après la mort de Commode, après la mort d’Alexandre Sévère : ces pages dégoulinent de sang.

On aurait tort de croire que la chute de l’empire fut progressive ; elle fut brutale au contraire, preuve qu’une civilisation millénaire peut s’effondrer en moins d’un siècle. En 300, après qu’Aurélien a vaincu Zénobie et repris la Gaule, après que Dioclétien a instauré la tétrarchie, la paix règne d’un bout à l’autre de l’empire ; en 395, à la mort de Théodose, les frontières demeurent intactes. Mais l’économie souffre, les conflits religieux et civils déchirent l’empire de l’intérieur, les Germains, les Perses, les Huns exercent une constante pression migratoire. La perte de la Grande-Bretagne, en 410, « n’était qu’un début » : il fallait repousser les Germains qui fuyaient les Huns, il faudra maintenant repousser les Huns avec les Germains : Aetius va s’en charger, et ce sera la célèbre bataille des Champs Catalauniques (451). Vaine victoire ! en 455, Genséric débarquait sur le sol italien : il venait de Carthage. « À présent, ô Rome, tu connais ta destinée ! » (Sidoine Apollinaire).

Si l’histoire se répète, alors nous avons toutes les raisons de craindre l’avenir. Celle de Rome nous enseigne avec quelle rapidité prodigieuse peut disparaître un monde, son administration, sa culture, ses valeurs ; avec quelle violence, aussi : car l’histoire est tragique.