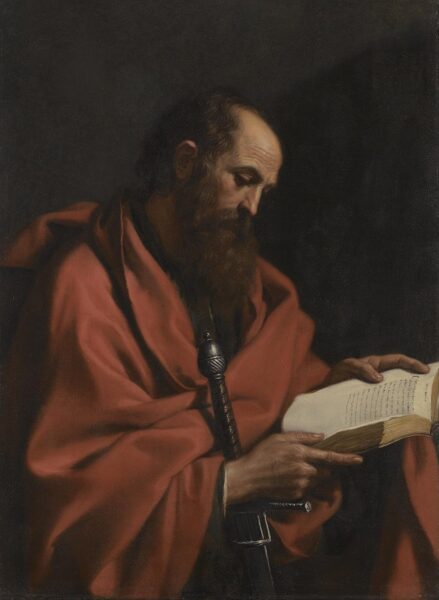

La lettre tue, l’esprit vivifie.

Saint Paul

Traduire au mot à mot, se permettre trop de liberté : deux écueils entre lesquels il faut naviguer. Tout l’art de la traduction consiste à conduire sa barque sur la ligne parfaite qui sinue entre ces deux récifs ; mais le bras de mer fait la taille du Pacifique : d’où la difficulté de l’entreprise. Difficulté énorme en vérité, qui confine à l’impossible. Et si la ligne parfaite n’existait pas ? Le milieu du bras de mer est plein de bas-fonds qu’il faut éviter en prenant à droite ou à gauche, vers le mot à mot ou vers la libre adaptation, vers le son ou vers le sens. Toujours il faut choisir de quel côté faire pencher la balance : traduire n’est que choisir. On marche sur des œufs, et souvent ils éclatent sous la semelle ; sur le fil avec un balancier de funambule, et toujours on penche d’un côté et de l’autre. La traduction littérale satisfait aux puristes mais perd en beauté : la traduction libérale gagne en poésie ce qu’elle perd du texte d’origine.

Les difficultés sont innombrables : ainsi le français, descriptif et corseté, d’une raideur judiciaire, veut trouver le mot juste et ne souffre guère de resserrement : souvent il faut deux alexandrins pour traduire un hexamètre dactylique. Assez pauvre en vocabulaire, il vouvoie, euphémise, aime passionnément les désinences ; mais il est d’une précision d’horloger qui convient fort aux esprits rationnels. Molière, Du Bellay se comprennent encore aujourd’hui : mais, chose incroyable à nos yeux, telle ou telle réplique dans Shakespeare donne lieu à des querelles de spécialistes, pour savoir ce que l’auteur a voulu dire. Notre langue a ceci de supérieur qu’elle n’est guère équivoque ; et cela d’inférieur qu’elle est immalléable (ainsi, par exemple, ne souffre-t-elle pas le néologisme qui vient d’être commis).

*

Longtemps, nos lettrés censurèrent la grossièreté, au nom du bon goût : mais aussi l’Anglais choque nos convenances. Taine, je crois, explique admirablement comment le classicisme français ne souffre point la vulgarité, si bien que chez Racine, les servantes s’expriment en alexandrins, au même titre que les impératrices ; et Dryden de se moquer cruellement du plus grand de nos tragédiens, lui, le plus classique des dramaturges britanniques. Antoine Galland, qui traduisait pour la première fois en France les Mille et Une Nuits, sautait allègrement les passages les plus osés, comme contraires à nos mœurs : crime impardonnable à nos yeux de puristes des textes. — Mais après tout, les censeurs, de nos jours, caviardent les Dix Petits Nègres, Autant en emporte le vent, et même Roald Dahl, pour à peu près les mêmes raisons. Cela vient que les États-Unis dominent le monde. Ce puritanisme protestant, en même temps qu’il réinstaure dans nos sociétés la dictature des mœurs, fait que l’on ne supporte plus le moindre écart de traduction, fût-il nécessaire. La propriété intellectuelle est sacralisée : on punit l’écart de mot comme le viol ; et la préférence de l’esprit à la lettre, comme un blasphème dans une tribu d’Abraham. — L’abbé Prévost, donc, n’osait traduire certaines répliques d’All for love de John Dryden qui passeraient aujourd’hui pour des préciosités de langage : et pourtant, l’abbé n’avait pas froid aux yeux ! Éprouvait-il des difficultés sur tel ou tel passage ? il ne s’en formalisait guère : ainsi, cette réplique de Ventidius : « None, none my Lord, but what’s to her, that now ’tis past for ever » devient : « Ventidius paraît affligé et ne répond pas ».

On s’indigne d’autant de libéralité : il était salutaire d’y mettre fin ; hélas, comme souvent, c’est à l’excès inverse qu’on est arrivé, à force de combattre l’excès ; et l’on voit de nos jours des traductions beaucoup trop littérales devenir quasiment illisibles pour un lecteur habitué du français, et brandies avec l’évidence du retour à la vérité, ainsi qu’une pointe de mépris pour les traducteurs à l’ancienne mode. Je ne citerai pas de nom : mais l’on se fera une idée de ce genre de manière avec François-Victor Hugo traduisant Shakespeare. Lady Macbeth, criant aux noirs esprits : « Unsex me », devient en français : « Désexez-moi » ! L’anglais a des souplesses que le français ne connaît point : assouplir à ce point le français pour qu’il corresponde à l’anglais, ce n’est plus choisir, c’est tricher.

Le texte n’est pas tout : le contexte importe autant : j’ajouterai, le supertexte. C’est facile de traduire it’s raining cats and dogs par il pleut des cordes. Mais si l’expression n’a pas d’équivalent et heurte nos habitudes, sans heurter celle des Anglais ? L’Anglais lit quelque chose qui lui paraît naturel ; le Français pouffe de rire. Une meilleure traduction ne serait-elle pas de rendre au Français naturel ce qui paraît à l’Anglais naturel ? — d’aucuns s’évanouiront en lisant ces lignes. Les Anglais, particulièrement audacieux en matière de métaphores, ne reculent devant rien : ils emploient des images d’une lourdeur terrible, qu’ils filent de bout en bout, sans se lasser. Et ce qui devient franchement ridicule en français, paraît subtilité dans leur littérature. Aussi faut-il rester au plus près du texte sans tomber dans le vulgaire aux yeux des nôtres : exercice d’une difficulté parfois insoutenable. Cet usage intempestif des métaphores et des périphrases, qui leur vient des kennings issus des vieilles peuplades du nord de l’Europe (le soleil, dans Macbeth ? « the travelling lamp » ; l’âme ? « mine eternal jewel »), sonne étrangement à nos oreilles : et souvent l’on se demande s’il ne vaudrait pas mieux traduire le mot directement, sauf à provoquer l’incompréhension du lecteur français, là où la lecture coule de source aux yeux de l’Anglais. Principe : que ce qui a l’air naturel aux yeux d’un natif ait l’air naturel aux yeux d’un Français.

Corollaire : que ce qui a l’air épique aux yeux d’un natif ait l’air épique aux yeux d’un Français. Les traducteurs du dix-huitième siècle rendaient les hexamètres dactyliques par des alexandrins, et sans doute cela valait-il mieux que certaines traductions modernes de Virgile, Ovide, Homère ou Lucrèce. Ainsi, par exemple, de la traduction de l’Énéide par Jacques Delille. Le début (Ille ego qui quondam gracili modulatus avena carmen, etc) est déjà admirable :

Moi qui, jadis assis sous l’ombrage des hêtres,

Essayai quelques airs sur mes pipeaux champêtres,

Qui depuis, pour les champs désertant les forêts,

Et soumettant la terre aux enfants de Cérès,

La forçai de répondre à leur avide attente ;

Désormais, entonnant la trompette éclatante,

Je chante les combats et ce guerrier pieux

Qui, banni par le sort des champs de ses aïeux,

Et des bords phrygiens, conduit dans l’Ausonie,

Aborda le premier aux champs de Lavinie.

Comme c’est beau !… rien de plus proche de Virgile, en matière de supertexte : mais certes on s’éloigne du texte d’origine. On ne traduit qu’à moitié, si l’on reste fidèle au sens mais que l’on ne retranscrit point ces amples périodes poétiques, faites pour être déclamées. C’est impossible, parfois : ainsi, le blank verse, pentamètre iambique (accentué), ne peut se transposer en français ; ce rythme est censé imiter les battements du cœur humain (da DUM da DUM da DUM da DUM da DUM) : mais dans Macbeth, lorsque le dramaturge fait parler les sorcières, il inverse les accentuations (trochées), pour provoquer une sorte de battement inversé. D’où certaines tournures étranges, qu’il devient dès lors ridicule de traduire exactement : à retranscrire l’aspect menaçant du dialogue, on colle peut-être mieux à l’esprit de la pièce, qu’on ne le fait à s’engluer dans une syntaxe ahurissante au vocabulaire en feu d’artifice.

Ce n’est pas tant le code source qu’il faudrait toujours pouvoir deviner derrière l’ouvrage traduit : mais l’ambiance et le naturel, le registre et la beauté, la vulgarité ou la préciosité telles que voulues par l’auteur. L’esprit, en somme, plutôt que la lettre.