Arthur Rimbaud fut un mystique à l’état sauvage.

P. Claudel

Rien d’ordinaire ne germe en cette tête, ce sera le génie du mal ou celui du bien.

Desdouest, principal du collège de Charleville

Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.

A. Rimbaud

Tenez : je suis un piéton, rien de plus.

A. Rimbaud, à Izambard

Enfin l’homme compte passer les trois quarts de sa vie à souffrir pour se reposer le 4è quart, et le plus souvent il crève de misère sans plus savoir où il en est de son plan.

A. Rimbaud, à sa mère

Jean-Jacques Lefrère, un de ces esprits français comme en fabriquait l’humanisme du seizième siècle, — ou le positivisme du dix-neuvième —, docteur en médecine, docteur ès lettres, a composé en 2001 une biographie monumentale de l’enfant terrible de Charleville, Arthur RIMBAUD. Je ne m’étendrai pas sur la vie de M. Lefrère, que je ne connais pas : seulement, il me faut souligner le génie de cet homme. On tombe de haut : ce récit vous écrase. « Le système Lefrère, écrit Frédéric Martel (R. Laffont, coll. Bouquins, 2020) : le positivisme. Sa méthode : le culte du document. Son ambition : dire les faits. Son sentiment : la passion de l’œuvre. » Un lettré, un scientifique ?… un amoureux des vers anciens en même temps qu’un hématologue absolument moderne ?… c’était parfait pour Arthur Rimbaud, qui, après avoir couru les lettres, s’est mis le baccalauréat scientifique en tête, et puis a passé le reste de sa vie dans les traités techniques plutôt que dans les poésies du symbolisme parisien. De Lefrère, on ne regrettera que l’absence de style : quel ouvrage il eût fait, avec la verve du Chateaubriand de Rancé ! — car la vie du poète est ici auscultée avec une précision chirurgicale, millimétrique ; sa moindre respiration, consignée ; la moindre information recoupée, exhaustivement ; le moindre événement rendu avec un luxe inouï de détails, parfois jusqu’à l’épuisement (a-t-on vraiment besoin de connaître les identités et professions de l’ensemble des locataires ayant partagé l’immeuble du poète au 2 de la Marienstrasse, à Stuttgart, ou au 39, piazza del Duomo, à Milan ?…) : mais l’ouvrage à la fin confond par sa grandeur, monumentale : c’est un pavé cathédralesque !

Il faut dire que le biographe avait de la matière : peu d’écrivains ont fait l’objet de plus de glose que l’auteur des Illuminations. « Deux lectures opposées, résume utilement F. Martel, ont cependant défini, dès le départ, le périmètre du jeu rimbaldien : Claudel versus Breton, le catholique contre le surréaliste. » Doutons que Rimbaud eût apprécié la récupération de Claudel, lui qui jurait contre Dieu jusqu’à sa mort (tous les vices, colère, luxure, — magnifique, la luxure ; surtout mensonge et paresse // Plus de dieux !… Mais l’Amour voilà la grande Foi !) : parions qu’il eût plutôt donné sa bénédiction au côté de chez Aragon et Gide, « né du rejet de la terre familiale, quoique « rugueuse », de la haine de la bourgeoisie et du sens de la révolte » (F. Martel). Et en effet, voici Rimbaud : le poète voyant par le dérèglement de tous les sens (lettre à Demeny), la haine de l’occident (jusqu’à vouloir brûler le Louvre !), surtout des curés, des bourgeois — révolte puérile —, puis la sympathie communarde (avérée), et même une propension au communisme (il a fait des projets de constitution en ce sens, selon des témoins) : n’est-ce pas, que l’on dirait un manifeste du surréalisme ? Ses lettres, d’ailleurs, ont quelque chose des proclamations bretonnesques. Donc, la philosophie de Rimbaud, ses doctrines, ses haines ne font guère de doute (« critique générale de la civilisation occidentale et de sa modernité, dit F. Martel, dénonciation de l’illusion du progrès, destruction des idoles ») : ce qui n’a pas empêché qu’il soit récupéré par tous les partis et tous les courants, les soixante-huitards (qui brandissaient son insouciance, son libéralisme et son progressisme), les catholiques, les conservateurs, et les artistes, les chanteurs et les politiques (« Changer la vie » était le titre du programme de gouvernement de Mitterrand en 1972).

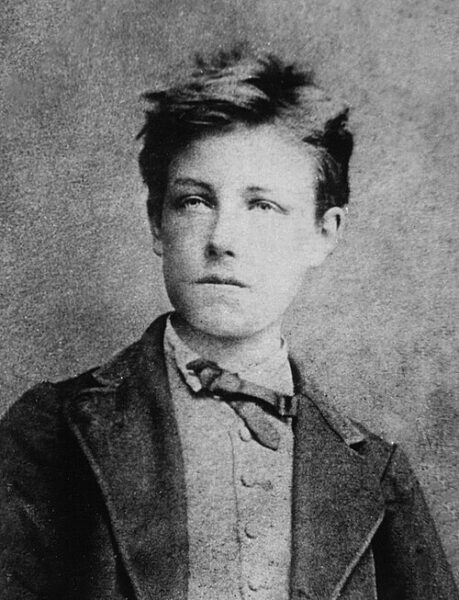

Vivant, nul ne l’imprima ; ses rimes ont toujours l’air comme échappées de l’oubli, de justesse ; son visage même, ce noir et blanc de Carjat, icône christique et qui a fait le tour du monde, ainsi que celui du Che, nous n’en possédons que de pâles copies ; quand il abandonna la poésie, du jour au lendemain, plus jamais il n’en fit allusion, alors même qu’en France il faisait sensation et qu’il ne l’ignorait pas, puisque Bourde le lui avait écrit dans une lettre que cite Lefrère — est-ce pour cela qu’il nous fascine tant ?… « Voilà quatre-vingts ans que Rimbaud s’est tu, disait F. Mauriac, et nous n’en sommes toujours pas revenus. C’est qu’écrire est notre métier — et quel métier ! Un écrivain qui choisit de se taire en foule aux pieds le privilège. » On cherchera en vain les raisons qui ont poussé cet inventeur de toute la poésie contemporaine à rayer d’un trait rageur son passé de féal des muses : en vain, car sur ce sujet, il est resté muet obstinément. Frédéric Martel liste quatre raisons : « l’économie positive » (i.e. : besoin d’argent), la révolte de poète défroqué (la poésie dispensant moins d’influence qu’il ne l’avait cru), le simple amour du voyage, l’obligation de fuir pour une raison inconnue. Après avoir lu la biographie de Lefrère, j’en ajouterai une dernière : le dégoût. Le Rimbaud marchand de café répugne à l’évocation de son passé ; une « période d’ivrognerie », ce sont là les seuls mots arrachés à ce propos, en quinze ans. « Il avait horreur de la poésie », dira sa sœur Isabelle en 1905. Un témoignage éloquent nous révèle qu’il considérait sa jeunesse comme un grand moment d’égarement dans la faute ; et il ne cachait pas son mépris pour les poètes décadents d’un Paris en pleine dégénérescence. On le comprend : le récit de ses frasques est hideux, révoltant (soûleries, bagarres, fugues, expulsions) ; avec Verlaine, que Rimbaud veut « rendre à son état primitif » (Vagabonds), ivres à la folie, ils s’endorment et se réveillent dans les vomissures (« c’est le plus délicat et le plus tremblant des habits, écrit Rimbaud à Delahaye, que l’ivresse par la vertu de cette sauge des glaciers, l’absomphe ! Mais pour, après, se coucher dans la merde ! ») ; leurs errances ont fini en coups de pistolet, sous absinthe ! Alors, entre se reprendre ou mourir inévitablement dans les salissures, il a fallu choisir : le malheur des hommes éduquées (a foriori : des voyants), c’est qu’ils ont la conscience tragique de ce dilemme cornélien. Le dégoût, donc, d’une jeunesse pleine de vomissures, à force de dérèglement ?… ce n’est pas une mauvaise idée : l’éducation très stricte et religieuse donne de ces profils capables de toutes les folies à l’âge des révoltes (dix-sept ans), et qui deviennent d’une extrême rigidité après les illusions perdues. Hommes sans modération mais élevés dans l’ordre, à qui la vie a exhibé ce choix terrible : reprends-toi, — ou meurs dans tes vanités.

« C’est le Diable au milieu des docteurs », écrivait Valade à Blémont, parlant de Rimbaud. Au milieu des docteurs ?… autant dire un Jésus du mal : il en a l’esprit précoce, le génie révolutionnaire, animé par la haine cependant, plutôt que par l’amour. Ses poésies à moitié rapportées font l’effet d’évangiles que l’on surinterprète un peu trop, y cherchant des vérités profondes. Au vrai, Rimbaud, très en avance sur son temps (le symbolisme,), n’écrit que des sensations : comme chez Paul Valéry, c’est assez hermétique, sans contexte (Ce toit tranquille, où marchent des colombes) ; mais tout s’éclaire dès qu’on sait l’origine de ses compositions. Ainsi de Plates-bandes d’amarantes, qui n’est que la description du boulevard du Régent (Bruxelles), ou du Cœur supplicié, qui prend tout son sens dès lors que l’on remplace cœur par un autre mot assez proche… et nettement moins poétique ! (souvenir de caserne ? de Mazas ?… ça ne veut pas rien dire). Un Roland Barthes s’acharnerait en vain sur un poème de Rimbaud : c’est impossible d’en proposer une juste critique, sans connaître précisément son contexte d’écriture. Puis, en littérature, il y a des disrupteurs et des paracheveurs ; les premiers brisent l’ordre établi (Rimbaud) ; les seconds ordonnent le désordre (Malherbe, Racine) ; dans les deux cas, on ne peut se passer du contexte d’écriture, sauf à passer à côté du génie.

Jeu dangereux, que cette façon de composer ; sillage destructeur d’une création jaillissante et difficile à dompter : la beauté extraordinaire, consubstantielle à l’expression pure de la sensation, perd toute signification si le lecteur ignore quelle sensation le poète évoque : car le son l’emporte sur le sens. Et c’est la raison pour laquelle de Rimbaud, j’aime peut-être moins la poésie des Illuminations que celle de ses vers jetés par-ci, par-là, au long cours de ses fugues anglaises, et belges, et parisiennes ; non pas ces propos obscurs de quelque glauque inconscient que l’on peine à saisir, sans connaître de quel puits il les puisa ; mais ces petites choses vraiment très bêtes, qui remontent à Pierre de Ronsard — et que l’on n’épuisera jamais :

Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,

Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :

Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.

Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais l’amour infini me montera dans l’âme,

Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,

Par la Nature, — heureux comme avec une femme.

Et puis ces poèmes colorés tout en rythmes, aux mots alambiqués, au sonorités exquises, et dont les accents entêtants fulgurent dans nos mémoires comme des coups d’orages dans un beau ciel immaculé (Plates-bandes d’amarantes… Ô saisons, ô châteaux !) ; et Les chercheuses de poux, aux « doigts électriques et doux », et Ma Bohème (Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées… Oh ! là ! là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !), et cette ode à Elle, en wagon, et l’immense Bateau ivre (Comme je descendais des Fleuves impassibles…), et ce sonnet de bon humaniste aux tournures bien baroques, et si beau, derrière sa vulgarité apparente !…

Depuis huit jours, j’avais déchiré mes bottines

Aux cailloux des chemins. J’entrais à Charleroi.

– AU CABARET-VERT : je demandai des tartines

De beurre et du jambon qui fût à moitié froid.

Bienheureux, j’allongeai les jambes sous la table

Verte : je contemplai les sujets très naïfs

De la tapisserie. – Et ce fut adorable,

Quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs,

– Celle-là, ce n’est pas un baiser qui l’épeure ! –

Rieuse, m’apporta des tartines de beurre,

Du jambon tiède, dans un plat colorié,

Du jambon rose et blanc parfumé d’une gousse

D’ail, – et m’emplit la chope immense, avec sa mousse

Que dorait un rayon de soleil arriéré.

Mais allons, tout cela n’était qu’une introduction : entrons maintenant dans la vie du poète.

◊

Arthur Rimbaud naît le 20 octobre 1854 à Charleville, Ardennes, de Vitalie et Frédéric Rimbaud. Le père ne compte pour rien : ne pouvant supporter ses enfants, « maladivement » (P. Berrichon), il abandonne le domicile conjugal en 1860, et disparaît dans la nature. Sur la mère du poète en revanche, que de racontars ! Très catholique, très autoritaire, elle rompt toute relation avec son fils Frédéric ainsi qu’avec les enfants de ce dernier, par désapprobation de son mariage ; au professeur Izambard qui ose offrir au cadet (Arthur) un roman de Victor Hugo, elle adresse une lettre cinglante et qui fait froid dans le dos. « Mais l’histoire littéraire, remarque J.-J. Lefrère, est une perpétuelle remise en question, et il est permis aujourd’hui de considérer que ce portrait de Vitalie Rimbaud est une caricature facile et simplifiée. » Au vrai, peu importe : s’il n’avait été le fils de sa mère, Rimbaud n’eût pas été Rimbaud.

Scolarité classique à Charleville. On connaît l’histoire : Arthur, petit génie, rafle tous les prix, montre au collège des dispositions exceptionnelles. En 1865 (à dix ans !), au concours annuel, il remporte le premier prix de composition latine sur une ode d’Horace, et voit son poème publié dans le Moniteur de l’enseignement secondaire, spécial et classique — Bulletin officiel de l’académie de Douai.

Dans la pièce de cinquante-neuf vers latins que remit Rimbaud (on la désigne souvent par ses premiers mots : « Ver erat […] »), l’écolier romain Orbilius s’endort dans la campagne et les muses métamorphosées en colombes le couronnent de lauriers. Pendant son sommeil, le grand Phoebus vient graver sur son front ces mots auxquels la rimbaldologie ne pouvait que faire un sort : « tu vates eris ! », tu seras poète.

(Arthur Rimbaud, J.-J. Lefrère)

D’autres poèmes, résultats des prix du jeune prodige, seront publiés dans les bulletins officiels : « Tempus erat », « Jugurtha »,… Si les éditeurs rechignent quelque peu à les faire figurer parmi les œuvres de l’écrivain, parce qu’ils sont moins des compositions personnelles du poète que des devoirs scolaires (et en latin, de plus !), ils témoignent malgré tout de la grande intelligence du Rimbaud écolier, et de sa sensibilité précoce en matière de poésie.

1869 : Rimbaud a quinze ans. La Revue pour tous, périodique national, publie Les Étrennes des orphelins : ce sont les premiers vers français publiés d’Arthur Rimbaud. De quoi exciter l’ambition d’un Rimbaud alors moins révolutionnaire que flagorneur — en 1868, il avait adressé au prince impérial une ode en vers latins sur sa première communion. 1869, c’est aussi l’année où Rimbaud fait la connaissance d’Izambard, son professeur de rhétorique. Le professeur donne à la classe un devoir de composition sur le thème de l’Ophélie de Shakespeare ; son élève lui remet Ophélie, poème remarquable : « Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles… » ; Izambard est conquis : une amitié s’éveille à la chaleur d’un même amour des vers.

Encouragé par son professeur, Rimbaud, au printemps 1870, adresse une lettre à Banville, contenant trois poèmes, et dans laquelle il sollicite l’admission de l’un d’eux à la revue du Parnasse contemporain : « Levez-moi un peu : je suis jeune : tendez-moi la main… » Banville ne donnera pas suite. Pourtant ! cette missive contenait Ophélie, Credo in unam, et surtout Sensation, cette poésie magnifique héritée de Pierre de Ronsard (Par les beaux soirs d’été, j’irai dans les sentiers…), véritable joyau de l’œuvre rimbaldienne. Rimbaud, à la même époque, se met à composer d’autres œuvres moins innocentes, où l’on commence à reconnaître le turbulent poète qui ne tardera plus à s’épanouir : pamphlets anticléricaux aux allusions grossières (Un cœur sous une soutane), Vénus Anadyomène, « Belle hideusement d’un ulcère à l’anus ».

Je passe un peu vite sur la déclaration de guerre, les propos ambigus et vaguement puérils d’un Rimbaud pacifico-défaitiste (« ma patrie se lève !… moi, j’aime mieux la voir assise ; ne remuez pas les bottes ! c’est mon principe »), pour en venir de suite au 29 août 1870, date de la première fugue d’Arthur Rimbaud.

En s’échappant de Charleville, Rimbaud suivait une idée : mettre un terme à ses études et devenir journaliste dans la capitale — « Paris l’hypnotisait », se souvenait Izambard.

(Arthur Rimbaud, J.-J. Lefrère)

Première tentative de fuite qui ne sera que de courte durée : arrivé à Paris (par le même train, et à la même gare que Victor Hugo cinq jours plus tard), Rimbaud est arrêté pour escroquerie (il n’a pas payé son billet) et conduit en prison, à Mazas. Ce serait durant son séjour en ces geôles terribles que le poète aurait écrit l’impressionnant Morts de Quatre-vingt-douze et de Quatre-vingt-treize : sonnet donné dans le ton des Châtiments en réplique à un appel de Paul de Cassagnac, qui « invoquait la mémoire des soldats de la Révolution française pour exhorter leurs descendants à la lutte contre la Prusse » (J.-J. Lefrère). Rimbaud cependant, toujours sous les verrous, supplie Izambard de lui venir en aide ; le généreux professeur adresse aussitôt à la police le montant du billet et recueille chez lui, à Douai, le poète enfin libéré. Il paraît que Les chercheuses de poux seraient un souvenir des sœurs d’Izambard débarrassant le jeune Arthur de ses poux.

Il entend leurs cils noirs battant sous les silences

Parfumés ; et leurs doigts électriques et doux

Font crépiter, parmi ses grises indolences,

Sous leurs ongles royaux, la mort des petits poux.

Anecdote intéressante et rappelée par Lefrère, c’est à Douai que Rimbaud tombe par hasard sur ce passage de Montaigne : « Le poète, assis sur le trépied des Muses, verse de furie tout ce qui lui vient à la bouche, comme la gargouille d’une fontaine, et lui échappe des choses de diverse couleur, de contraire substance, et d’un cours rompu. » Passage qui lui plaisait beaucoup ! C’est également là-bas, à Douai, qu’il aurait composé quelques vers furieux contre Napoléon III, dont Rages de César. Surtout, c’est à Douai qu’il fait la connaissance Paul Demeny, auteur des Glaneuses, à qui il adressera bientôt sa lettre demeurée célèbre.

Déjà, le Carolopolitain se comporte comme un voyou. « Dans les derniers mois de 1870, note J.-J Lefrère, l’élève « un peu guindé, sage et douceâtre, aux ongles propres » qu’avait connu Izambard à Charleville s’effaçait pour laisser place à cet « âne lugubre » dont les frasques et les provocations allaient choquer, l’année suivante, l’avant-garde littéraire de la capitale. » En octobre, Arthur doit revenir chez sa mère : on imagine quelle fameuse paire de claques a dû l’accueillir à l’arrivée ! Assez pour lui rendre intolérable un nouveau séjour à Charleville, semble-t-il : avant même la fin du mois, il fugue de nouveau, cette fois-ci dans la direction de Bruxelles et Charleroi. Fugue heureuse, au demeurant : c’est à cette occasion qu’il aurait écrit Au Cabaret-Vert, mais aussi La Maline, Le Dormeur du Val… et Ma bohème.

Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;

Mon paletot aussi devenait idéal ;

J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;

Oh ! là ! là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !

Mon unique culotte avait un large trou.

– Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course

Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.

– Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou

Et je les écoutais, assis au bord des routes,

Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes

De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,

Comme des lyres, je tirais les élastiques

De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !

Arthur Rimbaud, sans le sou, revient finalement à Charleville en passant par Douai. C’est alors qu’il remet ses manuscrits à Paul Demeny en vue d’une publication (qui ne verra jamais le jour du vivant du poète). Ces poèmes sont aujourd’hui édités sous le titre générique des Cahiers de Douai : on y trouve toute une série de pièces majeures de notre littérature, et je ne crois pas beaucoup m’avancer, en y reconnaissant l’un des plus beaux recueils de la poésie française.

Rimbaud cependant se meurt, se décompose « dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille » (lettre du 2 novembre 1870, à Izambard). Quelques jours plus tard, les Prussiens entrent à Charleville. Rimbaud, qui voudrait passer les « rouleaux niveleurs » sur cette société (comme Flaubert rêvait du retour d’Attila pour incendier la France, en commençant par Paris et Rouen : « je l’exècre, je la hais »), qui rêve de brûler le Louvre, s’affirme de plus en plus anticlérical et républicain. En février 1871, il n’en peut plus de Charlestown : c’est la troisième fugue à Paris, où il ne reste que quelques jours après avoir écumé les librairies. Plus intéressante est la quatrième fugue parisienne (hypothétique), celle d’avril 1871 : Rimbaud se serait-il engagé parmi les Communards ?… il n’en fallait pas plus pour déchaîner les exégètes ! « L’histoire de cette fugue de Rimbaud dans le Paris de la Commune, rappelle J.-J. Lefrère, repose presque exclusivement sur le témoignage de Delahaye », lequel notait en 1887, sur le brouillon d’une biographie commandée par Verlaine, que Rimbaud se serait engagé avec les « tirailleurs de la révolution », aurait vécu quinze jours dans la caserne de Babylone, — ni armé ni habillé —, puis se serait enfui et serait rentré à pieds à Charleville.

Il est peu probable que Delahaye ait forgé l’anecdote de toutes pièces. Lorsque Verlaine, en cette année 1887, lui avait demandé de jeter sur le papier les grandes lignes d’une biographie de Rimbaud, Delahaye avait mentionné l’épisode communard parmi d’autres, sans lui accorder une importance particulière. Quand il rédigea ce témoignage qui aurait dû rester tout à fait privé — il parut pourtant dans les Entretiens politiques et littéraires de décembre 1891 —, Delahaye ne pouvait avoir oublié que Verlaine avait vécu plusieurs années aux côtés de l’ancien et prétendu fédéré de la caserne de Babylone et devait en savoir long — au moins autant que lui — sur le passé de leur ami commun : aurait-il inventé une fugue de Rimbaud à Paris en pleine Commune pour la seule édification de Verlaine ? C’est peu crédible, sans compter que Rimbaud, toujours vivant à l’époque, aurait pu démentir ce renseignement rimbesque destiné à alimenter l’étude que projetait Verlaine.

(Arthur Rimbaud, J.-J. Lefrère)

Izambard pourtant jugeait « fort douteux » ce renseignement de Delahaye. On ne saura sans doute jamais la vérité : si Rimbaud a effectivement participé à la Commune, sa participation, bien légère, n’a pas laissé beaucoup de traces dans l’histoire de France.

En mai 1871, Arthur Rimbaud, de retour à Charleville, adresse deux lettres, une à Izambard, l’autre à Demeny : la postérité a retenu ces manifestes littéraires sous le nom de « lettres du voyant ». Dans la première, Rimbaud, qui proclame que « Je est un autre », professe que le poète doit s’encrapuler le plus possible, afin de travailler à se rendre Voyant. Et de joindre à son courrier le poème du Cœur supplicié, que certains commentateurs ont analysé comme le récit caché d’un viol de caserne (Mon triste cœur bave à la poupe… Mon cœur est plein de caporal !). Dans la seconde, plus longue, le poète, après avoir répété sa formule : « Je est un autre », précise un peu sa doctrine : « Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n’en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit — et le suprême Savant ! » Doctrine utile et bien commode, et qui justifie tous les excès !

La théorie poétique élaborée par cet adolescent de seize ans était toutefois moins révolutionnaire que le ton général de sa lettre pourrait le laisser croire : attaquer Musset était quasiment une tradition parnassienne et soutenir que le poète doit se faire voyant n’était pas une révélation d’une inventivité prodigieuse. Pourtant, ce qui frappe aujourd’hui dans cette « prose sur l’avenir de la poésie », c’est sa force de conviction, cette volonté de tout sacrifier à un idéal, ce dédain presque absolu des formes classiques, et ce rejet d’une grande partie de la poésie moderne elle-même.

(Arthur Rimbaud, J.-J. Lefrère)

Le 10 juin 1871, Arthur Rimbaud demande à Paul Demeny de brûler ses « cahiers de Douai ». Demeny, grâce à Dieu, méprise royalement ce jeune garçon qui ne cesse de l’importuner. Non seulement il ne détruit pas les textes du poète… mais il les cédera en 1887 pour seulement 300 francs ! En juillet, Rimbaud écrit L’Homme juste, Les Premières communions et Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs, adressé à Théodore de Banville, nouveau manifeste en faveur d’une poésie nouvelle embrassant le siècle — délestant les poncifs de la poésie.

Voilà ! c’est le Siècle d’enfer !

Et les poteaux télégraphiques

Vont orner, — lyre aux chants de fer,

Tes omoplates magnifiques !

Fin août (1871), Rimbaud écrit sa dernière lettre connue à Demeny, celle dite « de l’économie positive » : de son écriture brutale, il se plaint des Ardennes, de sa mère, de sa vie pitoyable : « Voilà le mouchoir de dégoût qu’on m’a enfoncé dans la bouche ». Puis, il annonce son envie de travailler à Paris. C’est alors qu’il écrit à Paul Verlaine, sur les conseils d’un certain « Bretagne » (compagnon de bistrot), une lettre qui n’a malheureusement jamais été retrouvée. Verlaine lui répond : en septembre, Rimbaud est à Paris, Le Bateau ivre en poche.

Comme je descendais des Fleuves impassibles,

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

J’étais insoucieux de tous les équipages,

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,

Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

Verlaine l’accueille, le fait dormir chez lui, l’emmène au Louvre. « Verlaine, précise Lefrère, eut la confirmation que ce poète au visage d’enfant était foncièrement un individu en rébellion contre l’éducation qu’il avait reçue, et contre la société elle-même. En littérature, il ne reconnaissait pratiquement aucune autorité. » Le 30 septembre, Rimbaud mange à la table des Vilains Bonshommes, confrérie parnassienne de peintres et de poètes. La lecture publique du Bateau ivre fait sensation : tous de crier au génie ! « Arthur Rimbaud, écrit Valade à Claretie le 9 octobre, retenez ce nom qui (à moins que la destinée ne lui fasse tomber une pierre sur la tête), sera celui d’un grand poète. » Ce même mois (octobre), Carjat grave le célébrissime portrait qui deviendra une icône planétaire.

Un Casanova gosse mais bien plus expert ès aventures ne rit-il pas dans ces narines hardies, et ce beau menton accidenté ne s’en vient-il pas dire : « va te faire lanlaire » à toute illusion qui ne doive l’existence à la plus irrévocable volonté ? Enfin, à notre sens, la superbe tignasse ne put être ainsi mise à mal que par de savants oreillers d’ailleurs foulés du coude d’un pur caprice sultanesque. Et ce dédain tout viril d’une toilette inutile à cette littérale beauté du diable !

(Avertissement à propos des portraits ci-joints, P. Verlaine,)

« Il le domina, il l’ensorcela, il l’envoûta », disait Lepelletier à propos de Verlaine, en parlant de Rimbaud. Au vrai, peu d’exemple, dans notre littérature, de perversion aussi radicale d’un bon bourgeois de Paris par un petit diable extrait de province. Rimbaud ne peut évidemment se satisfaire de la trop sage doctrine des Vilains Bonshommes : avec les Zutiques (« dissidence politique nettement marquée à gauche », explique Lefrère, « une des premières réactions contre les lourdeurs et les tics » du Parnasse), il se vautre en pastiches moqueurs, d’une méchanceté qui confine parfois à la cruauté.

On citerait sans fin les frasques ignobles de Rimbaud à Paris. « Je suis tué, criait-il tout haut au café, je suis mort. X*** m’a enculé toute la nuit… je ne puis plus retenir ma matière fécale » (journal d’Edmond de Goncourt). Et Goncourt de lister ses âneries : il casse avec un marteau le nez d’un buste de Cros, coupe avec un diamant de vitrier les carreaux du « misérable et frileux » Cabaner, et passe sa vie à inventer d’autres malfaisances, « avec une imagination de vilain singe ». Avec cela, un caractère exécrable : « Il parlait peu, témoigne Forain, ou, s’il parlait, c’était pour sortir quelque paradoxe, de ces mots enfantins et outranciers destinés à épater le bourgeois. Il y avait en lui un mystificateur terrible. » Rimbaud, expulsé partout, erre de logement en logement, Verlaine, Banville (chez qui il se promène tout nu, après avoir jeté ses vêtements par la fenêtre !), Forain,… Quatre jours après sa mort, Lepelletier se souviendra de l’attitude exécrable du poète, et signera dans Le Peuple souverain un article au vitriol : « Ce fut un contemporain insupportable […]. Il mangeait goulûment et se tenait mal à table. Il gardait un silence dédaigneux pendant des heures, puis débagoulait avec volubilité des injures et des paradoxes. Il n’était nullement amusant. »

Le 13 janvier 1872, Verlaine, pris de boisson, jette son fils contre le mur, étrangle sa femme. Le 2 mars de la même année, Rimbaud et Carjat se battent, violemment. Paris rejette de plus en plus véhémentement ce jeune prodige de Charleville, « sauvage et sombre », qui le scandalise. « Il ne desserrait pas les dents », disait Fantin-Latour ; et Banville : « rien qu’un enfant que flétrit le vice ». Caractère du génie ? c’est aussi à cette période que Rimbaud écrit La Chasse spirituelle, Tête de Faune et peut-être Voyelles, si abondamment commenté !

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,

Je dirai quelque jour vos naissances latentes :

A, noir corset velu des mouches éclatantes

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,

Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides

Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,

Silences traversés des Mondes et des Anges :

— O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !

10 mars 1872 : Verlaine, menacé par le divorce, coupe les vivres à Rimbaud. Ce dernier n’a plus d’autre choix que de quitter Paris : il retourne à Charleville. Dès le mois d’avril, Rimbaud, qui aspire à revenir à la capitale, se plaint à Verlaine de son martyre dans les Ardennes. Verlaine, faible, cède à la force rimbaldienne : en mai, le « chat malfaisant » est de retour.

Les poésies de 1872, d’un Rimbaud s’affirmant et qui suggérait alors à Banville d’abandonner l’alexandrin, diffèrent sensiblement des premiers vers de l’écolier modèle. L’impression l’emporte sur la figuration : ce sont Larme, Comédie de la soif, La Rivière de Cassis, Bonne pensée du matin, Fêtes de la patience, Jeune ménage, Michel et Christine… et Mémoire :

L’eau claire ; comme le sel des larmes d’enfance,

l’assaut au soleil des blancheurs des corps de femmes ;

la soie, en foule et de lys pur, des oriflammes

sous les murs dont quelque pucelle eut la défense…

En juin, Paul Verlaine, de nouveau sous l’influence d’un Rimbaud diabolique, bat sa femme. Celui-ci écrit à son ami d’enfance, Delahaye, une lettre de « Parmerde » (comprenez : Paris), datée de « Jumphe 72 » (juin 1872). « Chacun est un porc, dit le poète, je hais l’été », avant de vanter « l’académie d’absomphe » (l’absinthe) qui fait « se coucher dans la merde », et d’évoquer « les cloportes de dessous les tuiles ». Terrible ! « Cette épître débraillée, commente J.-J. Lefrère, que l’on a décriée pour ses expressions ordurières autant qu’admirée comme un des plus beaux poèmes de son auteur, est avant tout une lettre de solitude. » Nulle mention d’ami, en effet ; une misanthropie à faire frémir Alceste. Ce serait aussi de ce temps-là qu’il faudrait dater Les Déserts de l’amour, curieuses proses en marge de l’Évangile, et qui ne manquent pas d’intriguer.

◊

7 juillet 1872. Verlaine part à la pharmacie chercher une tisane pour sa femme, qui se plaint de maux de tête. En chemin, il rencontre Rimbaud, venu justement sonner à sa porte. Bref colloque entre les deux hommes : « J’allais chez toi. J’en ai assez de Paris […]. Je veux que tu viennes, et tout de suite. […] — Mais ma femme est malade […]. — Non ! laisse-nous tranquilles avec ta femme. Viens, je te dis. On s’en va » (Verlaine). Le jour même, les deux hommes s’en vont pour la Belgique.

Ce devait être […] une aventure de la poésie, en même temps que la liaison tumultueuse d’un adolescent et de l’homme marié qu’il avait persuadé de quitter sa femme pour vivre avec lui. L’odyssée commune du couple devait durer, presque à un jour près, une année.

(Arthur Rimbaud, J.-J. Lefrère)

À Bruxelles où ils s’installent quelques mois, les amants se livrent à la débauche la plus complète (« Je crois que nous bûmes de tout », écrira Verlaine). Rimbaud, tire de ses expériences des sensations qu’il distille en formidables poèmes : ne donnons que pour exemple, car il est assez représentatif, Plates-bandes d’amarantes, une description du boulevard du Régent aux accents quasi nervaliens. La pauvre Mathilde aura tout fait pour ramener à Paris son pauvre époux : en vain ! le diable décidément le tire par la queue : va-t-il céder, prendre un train, il s’accroche à sa manche et l’entraîne en Enfer !

En septembre 1872, les amants déménagent à Londres. Nouvelles beuveries. Rimbaud lui-même, des années plus tard, ne se souviendra de ses séjours belges et londoniens que comme d’une vaste « période d’ivrognerie » : c’est dire ! Entre-temps, les accusations pleuvent, amours infâmes, pédérastie : la mère de Rimbaud, Vitalie, se rend à Paris — chez Mathilde. La séparation éclate en avril 1873. Arthur retourne à la ferme familiale de Roche, Verlaine s’exile à Namur. C’est là que le premier aurait composé Ô saisons, ô châteaux, et Mémoire, « qui est pour beaucoup, dit Lefrère, le plus beau poème en vers de Rimbaud ». C’est également là qu’il commence Une saison en enfer, ainsi qu’il l’annonce à Delahaye dans un lettre de mai : « Mon sort dépend de ce livre ». Au fait, il ne supportera guère longtemps « l’horreur » de cette « campagne française » : le 25 mai, nouvelle fuite en Angleterre, avec Verlaine !

Rimbaud avait l’ivresse violente — Carjat l’avait appris à ses dépens — et Verlaine devenait agressif lorsqu’il avait bu. Delahaye relatera comment il arriva à ses deux amis de se battre à la manière des étudiants allemands d’autrefois, avec des couteaux dont la lame était entourée d’une serviette, la pointe seule dépassant.

(Arthur Rimbaud, J.-J. Lefrère)

Verlaine se plaint, jour et nuit ; Rimbaud ricane ; les disputes violentes se succèdent. Le 3 juillet 1873, moquerie de trop : Verlaine quitte (encore) Rimbaud et gagne Bruxelles. « Reviens, supplie le second, reviens, cher ami, reviens. » Peine perdue : Verlaine, irrémédiablement fâché, laisse son amant sur le quai et menace de se suicider. Dans les jours qui suivent, le « pauvre Lélian », ivre de tristesse, adresse à la mère de Rimbaud une menace similaire. Il eût mieux fait de s’en garder : la réponse de Vitalie, c’est une grande claque au prince des poètes, bien digne de Port-Royal — n’en déplaise à Lefrère. Le 8 juillet, après moult échanges, Rimbaud retrouve Verlaine à Bruxelles. Le 10 juillet, c’est le drame : Rimbaud annonce son intention de se rendre à Paris ; Verlaine, craignant pour son couple (le légitime), l’adjure de renoncer ; Rimbaud s’obstine : Verlaine, soûl, achète un pistolet et lui tire dessus. Le lecteur connaît la suite : par égard, je passe sur l’examen corporel de Paul Verlaine, véritable mise en prose du Sonnet du trou du cul ; et dire que l’année précédente, le poète s’exclamait, avec panache : « Nous sommes prêts, Rimbaud et moi, à montrer, s’il le faut, nos culs (vierges) à toute la clique — « et ce sera justice ! » »

Un mal pour un bien, sans doute : Rimbaud, de retour à Roche, achève Une saison en enfer. Les biographes ont coutume de considérer Délires I comme un récit de sa propre liaison avec l’auteur des Poèmes saturniens :

Lui était presque un enfant… Ses délicatesses mystérieuses m’avaient séduite…

« Je suis de race lointaine : mes pères étaient Scandinaves : ils se perçaient les côtes, buvaient leur sang. — Je me ferai des entailles par tout le corps, je me tatouerai, je veux devenir hideux comme un Mongol : tu verras, je hurlerai dans les rues »…

Dans les bouges où nous nous enivrions, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait la pitié d’une mère méchante pour les petits enfants…

À côté de son cher corps endormi, que d’heures des nuits j’ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s’évader de la réalité. Jamais homme n’eut pareil vœu. Je reconnaissais, — sans craindre pour lui, — qu’il pouvait être un sérieux danger dans la société. — Il a peut-être des secrets pour changer la vie ?…

nous voyagerons, nous chasserons dans les déserts, nous dormirons sur les pavés des villes inconnues…

En août ou septembre 1873, Rimbaud fait imprimer la Saison, à cinq cents exemplaires : il s’agit de son seul livre édité, et il n’eut aucun écho dans la presse.

J’avance un peu. Mars 1874 : Arthur Rimbaud est à Londres encore, cette fois-ci en compagnie de Germain Nouveau. Comment vivent-ils ?… de cours particuliers ?… c’est un mystère. Là, Rimbaud peaufine ses Illuminations, inspirées peut-être de l’illuminisme de Swedenborg (selon Mercier, Rimbaud aurait été très absorbé par les thèses de ce philosophe qui « prétendait que Dieu lui avait confié la tâche de révéler à l’homme une nouvelle doctrine religieuse et qu’il lui avait été permis d’apercevoir les merveilles du monde spirituel et de converser avec les anges — ces traverseurs de silence. Il lui avait été donné de dévoiler la correspondance universelle des choses de l’esprit, jadis connue des hommes, mais perdue depuis »). On sait qu’en juin et juillet 1874, Arthur cherchait activement un emploi à Londres, puisque sa sœur, étant venue le voir avec sa mère alors qu’il était malade, a consigné dans son journal le quotidien du jeune homme. Le 7 novembre, Rimbaud trouve enfin un travail à l’institut Le Clair de Reading ; le 29 décembre, il est à Charleville (fin de contrat ?…).

En février 1875, Verlaine, sorti de prison, tente de reprendre contact avec Arthur Rimbaud ; ultime rencontre, à Stuttgart : l’un veut convertir l’autre, qui le traite de Loyola. Rimbaud donne à Verlaine ses Illuminations ; puis, ce dernier part pour Londres : il ne reverra plus jamais son amant diabolique. En mai, Rimbaud loge en Italie.

Afin de remercier l’hospitalière signora de l’avoir hébergé et peut-être aidé à se rétablir de ses fatigues de voyageur, Rimbaud écrivit à Delahaye en lui demandant de lui retourner son exemplaire d’Une saison en enfer, dont il voulait faire hommage à cette nouvelle sœur Gindre. Cette demande, que l’ami ardennais dut trouver quelque peu cavalière — surtout si l’exemplaire était, comme il le prétendra, dédicacé —, représente la dernière marque connue d’intérêt de Rimbaud pour son œuvre, pour son activité d’écrivain. L’incertitude n’en reste pas moins entière sur la date exacte à laquelle la littérature a perdu Rimbaud. Même si la fin de l’aventure littéraire a coïncidé à peu près avec la rupture définitive avec Verlaine, on ignore totalement si Rimbaud eut un autre projet poétique après les Illuminations. Il y a bien eu un jour — de 1875 certainement — où Rimbaud a écrit sa dernière ligne de « littérature ». Pas d’éditeur, et plus d’auditoire : c’est faire insulte à sa personnalité que de supposer que Rimbaud aurait continué à écrire de la poésie dans ces conditions.

(Arthur Rimbaud, J.-J. Lefrère)

Rimbaud se retire de la littérature ! Ce qui est extraordinaire, ce n’est pas tant ce retrait ponctuel, que l’on explique aisément par un certain dégoût d’une vie de débauche accompagné d’un mépris vexant des éditeurs, que la persistance de ce retrait. « À partir de 1875, écrit J.-J. Lefrère, […] la vie de Rimbaud allait être une succession de voyages et de séjours plus ou moins prolongés dans des pays étrangers ». Jusqu’à sa mort en 1891, plus jamais il ne reparle de littérature ; plus jamais il n’évoque son passé ; alors même que sa célébrité prend une certaine ampleur, et qu’il ne l’ignore pas, il ne manifeste pas la moindre intention de revenir à la poésie. Au contraire : ce passé enterré, il le garde férocement contre les pilleurs de sépulture. Pourquoi ce silence ?… autant résoudre le mystère de la vie !

◊

Je ne m’étendrai pas comme J.-J. Lefrère sur la seconde partie de la vie de Rimbaud, qui est d’un ennui juridique. Rimbaud voyage en Grèce, à Vienne, prépare son baccalauréat scientifique, apprend le russe ; s’engage dans l’armée coloniale néerlandaise, déserte à Java, se rend à Brême ; visite peut-être Hambourg, Copenhague ou Stockholm ; débarque à Alexandrie, fait le contremaître à Chypre, revient à Roche aider aux moissons (à Delahaye qui lui demande s’il pense toujours à la littérature, il répond, laconique : « Je ne m’occupe plus de ça« ) ; retourne à Chypre, à Alexandrie, s’engage à Aden comme commercial pour une maison de café. Alors, son existence se stabilise (« de ce jour commença la nouvelle vie de Rimbaud »). En novembre 1880, promu chef de comptoir à Harar, il oscille entre les deux villes, tout en commandant sans cesse à sa mère des traités techniques et scientifiques. Il écrit parfois des articles pour les journaux : n’en déplaise à Delahaye, pour qui tel article du Bosphore faisait songer au Tacite de De Germania (!), ce ne sont que de purs comptes-rendus au style aride comme le désert, destinés à la Société de géographie de Paris (« car Rimbaud s’était mis en tête qu’il pourrait voyager et explorer des contrées inconnues à l’aide de subventions que cette société lu accorderait en échange de rapports ou d’ouvrages d’étude »).

Pendant ce temps-là, à Paris, Paul Verlaine publie dans la revue Lutèce une série consacrée aux poètes maudits, parmi lesquels figure évidemment Arthur Rimbaud. « On ne saurait contester, remarque Lefrère, que, sans les efforts de Verlaine, l’auteur des Voyelles ne serait probablement aujourd’hui, dans l’histoire littéraire, qu’un acteur peu connu du zutisme ». Mais Rimbaud s’en moque éperdument : il exporte le café, entre deux lettres de plaintes adressées à sa pauvre mère, dans lesquelles il aspire au mariage, à la famille et au repos « dans un endroit qui me plaise à peu près » ! Jean-Jacques Lefrère a pris le parti de raconter cette période la vie de Rimbaud avec la même rigueur que celle plus littéraire de sa première jeunesse, et comme il avait raison — on est rigoureux ou on ne l’est pas. Il n’empêche : ces déboires de commerçant assomment le lecteur, le livre lui tombe des mains. Rimbaud lui-même, du reste, s’ennuie parfaitement, sa correspondance en témoigne !

1886 : tandis que Rimbaud entreprend d’acheminer par caravane un stock d’armes et de munitions jusqu’au Choa et de le vendre au roi Ménélik, à Paris, les Illuminations paraissent dans les journaux. Tout le monde s’intéresse au poète insaisissable : mais est-il seulement vivant ?… « Après un éclatant succès et des scandales, peut-on lire dans un article de la Vie moderne du 27 novembre 1886, M. Rimbaud disparut soudainement, et, depuis, son existence s’auréole de fables » ; Anatole France : « La vie de M. Arthur Rimbaud est mêlée de fables comme celle d’Orphée. »

Au début de l’année 1889, Rimbaud, qui a ouvert une agence de commerce pour la soie, le coton, le café, les gommes, les peaux et le musc, s’installe à Harar. En même temps, Darzens, qui enquête sur le poète disparu, fait publier les manuscrits de Demeny, Sensation, Ma Bohème, Au Cabaret-Vert. La première quinzaine de janvier, Le Décadent divulgue des nouvelles d’Arthur Rimbaud : « Le poète de talent qui répond au nom d’Arthur Rimbaud est passé dans le monde littéraire comme un météore. Il a brillé du plus vif éclat puis il est disparu sans que personne ait pu savoir ce qu’il est devenu. […] Cette disparition subite qui semble une énigme pour un grand nombre des admirateurs de Rimbaud n’a rien qui soit en opposition avec le tempérament d’un vrai poète décadent. Le mépris de la gloire et de toutes les réclames vaniteuses de notre siècle est la marque d’une âme supérieure. »

2 février 1891 : « Je vais mal » écrit Rimbaud à sa mère. Et le 30 avril : « Hélas ! que notre vie est misérable. » Il souffre le martyre d’un cancer au genou. Le 9 mai, il doit quitter l’Afrique : à Marseille, il est amputé. En juillet, il est à Roche : dernier retour en terre familiale.

Quand il lui prodiguait ses soins, Beaudier pouvait-il avoir déjà eu vent du passé littéraire de son patient ? Il a prétendu à Vaillant qu’il avait un jour tenté de faire parler Rimbaud de ses poèmes : « il m’a répondu par le mot de Cambronne ». Avec Goffin, le vieux médecin se montra un peu plus explicite : « Je savais qu’Arthur Rimbaud s’était occupé de littérature. Son aventure avec Verlaine avait animé les potins de la région […]. Je me souviens cependant qu’un jour j’ai voulu aborder la question de la littérature et de ses poèmes. Il ne me laissa pas continuer et, avec un geste d’indignation, il me répondit froidement : il s’agit bien de cela, merde pour la poésie ! »

(Arthur Rimbaud, J.-J. Lefrère)

Si la jambe est amputé, le cancer gagne le reste du corps ; la paralysie gagne Rimbaud peu à peu ; sa sœur doit lui fournir des soins constants. Pourtant ! le 23 août 1891, folie ! « l’homme aux semelles de vent » (Verlaine) repart à Marseille, espérant s’embarquer pour l’Afrique. Ce sera « l’ultime fugue de sa vie » (Lefrère) : il délire (« ce qu’il dit, note sa sœur Isabelle, ce sont des rêves… c’est un être immatériel presque et sa pensée s’échappe malgré lui »), plonge peu à peu dans « un rêve continuel », et meurt le 10 novembre à l’hôpital de la Conception.

C’est vrai, la vie de Rimbaud telle que racontée par Lefrère : positivement, démystifie quelque peu ce poète supérieur à l’aura christique. Elle confirme aussi son talent, mieux : son génie. En écrivant des silences, des nuits, en notant l’inexprimable ; en fixant des vertiges (Délires II), Rimbaud a ouvert la voie à presque toute la poésie contemporaine. « Comme les autres » : c’était une « énorme injure » dans sa bouche, paraît-il ; eh bien, avec sa bohème et ses sensations, ses Vénus ulcéreuses, ses vastes illuminations, ses fiers sonnets, ses proses furieuses inspirées de quelque voix de lui-même, et qui n’est pas lui, il a crevé toutes les hauteurs de la littérature, et fait dans ce ciel une déchirure au travers de laquelle cent mille poètes se sont engouffrés. Et puis, il a professé la liberté, cette liberté libre qu’il adorait « affreusement », enchaîné à Charleville, avec ce tas de choses « que ça fait pitié, n’est-ce pas » ?… Libres, ses vers brutaux d’esthète en révolution, sa grammaire désaxée sur fond d’ode à la grecque, — d’Arcadie —, ses trivialités alexandrines (« Je pisse vers les cieux bruns très haut et très loin, / Avec l’assentiment des grands héliotropes »), puis ses audaces d’anarchiste, son grand mépris des règles de la rime. Il s’est coulé dans les mers azurées de la poésie parmi les pensifs, les noyés, l’imagination « pleine de puissances et de corruptions inouïes » ; il faisait de l’infamie une gloire et de la cruauté un charme ; ivre d’ivresses violentes, agité de « joies douloureuses à force d’être intenses », il prenait « les grossièretés pour la force, la méchanceté pour la politique, l’escroquerie pour l’habileté » (Verlaine) ; se baignant dans le Poème de la Mer, il a contemplé les bleuités, d’incroyables Florides et des golfes bruns, les noirs hippocampes des archipels sidéraux ; étendu sur le dos et les bras en croix, il a convulsé, pris de visions mystiques où l’horreur s’épandait à travers des parfums d’oliban.

Et, depuis, nous cherchons désespérément le sens de ses poésies.