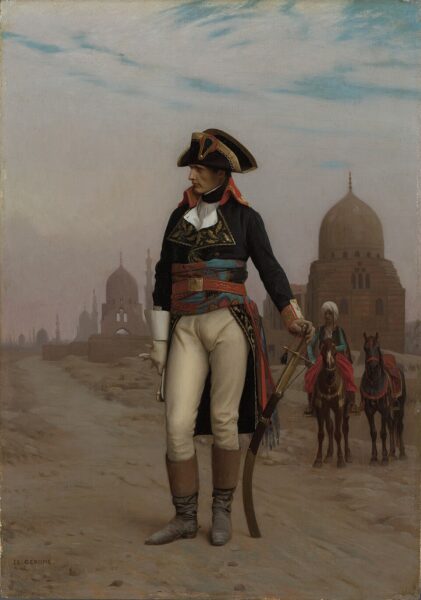

Dans toute sa prodigieuse carrière, Napoléon n’a rien imaginé de plus grand, ni de plus beau.

A. Thiers.

L’Égypte est un trophée qu’il vaut la peine de conquérir et pour lequel, une fois conquis, il vaut la peine de mourir.

Amr Ibn al-As.

Souvenez-vous que je marche accompagné du dieu de la guerre, et du dieu de la fortune.

N. Bonaparte

Avant-propos : les vers cités en italique tout au long de cet article sont issus des manuscrits jamais publiés du poète Parseval-Grandmaison, manuscrits authentiques que son descendant a bien voulu mettre à ma disposition.

Les Français aiment la gloire de leur nation, écrivait Walter Scott dans sa gigantesque Vie de Napoléon, — et du même coup ceux qui la rehaussent —, à ce point qu’ils sont prêts à tout abdiquer, jusqu’à la liberté, dans l’unique dessein de la servir. Louis ⅩⅣ fait-il peser sur les épaules de ses sujets le poids d’impôts exorbitants ? — mais il bâtit Versailles, et le voilà Louis le Grand. Napoléon a beau avoir fait couler des fleuves de sang : il a emmené derrière lui la France jusqu’à des hauteurs qu’elle n’avait jamais atteintes ; sans doute n’a-t-il aimé son pays que par occasion : mais il l’a fait rayonner comme un soleil, et pour le peuple, c’est une preuve d’amour irremplaçable. Ainsi, par quel charme étrange cet homme prodigieux, dont le génie ne tient pas que de la légende, fait-il courir les hommes à la mort avec des étoiles dans les yeux ? C’est le charisme du général victorieux, peut-être ; c’est aussi, et surtout, l’énorme espoir qu’il donne aux Français d’exhiber leur grandeur à la face du monde. Il ne l’ignore pas. « Ce que c’est, pourtant que le pouvoir de l’imagination ! » s’exclame-t-il à Milan, tandis que le peuple l’acclame furieusement. « Oui, l’imagination gouverne le monde. »

De l’imagination, il en a à revendre. « En Égypte, avouera-t-il un jour à Madame de Rémusat, je me trouvai débarrassé du frein d’une civilisation gênante. Je rêvais toutes choses… Je créais une religion, je me voyais sur le chemin de l’Asie, porté sur un éléphant, le turban sur ma tête et dans ma main un nouvel Alcoran que j’aurais composé à mon gré. J’aurais réuni dans mes entreprises les expériences des deux mondes, fouillant à mon profit le domaine de toutes les histoires, attaquant la puissance anglaise dans les Indes et renouant, par cette conquête, mes relations avec la vieille Europe. » Plus de deux cents après qu’il a prononcé ces paroles, et alors même qu’on ne les entend que par cette voix d’outre-tombe qu’est l’écriture, on se sent pris d’une étrange passion pour cette ambition qui, parce qu’elle émane de Napoléon, ne paraît pas impossible : qu’il ressuscite, on le suivrait dans les sables du désert ! Mais l’Égypte a glissé de ses mains conquérantes, et un projet en a remplacé un autre : car Napoléon, disais-je, et c’est frappant en lisant Bainville, n’a jamais eu que par occasion la folie des grandeurs. Ni vraiment Français, ni vraiment révolutionnaire, ni vraiment religieux, mais réellement ambitieux, il n’a cherché que la Gloire, peu importe le moyen (ce moyen qui s’offrit à lui, presque par hasard, ce fut la France : et c’est parce qu’il la fit grande que les Français l’aiment tant). Tenez : que fut l’Égypte, sinon le plus formidable des coups manqués ? — une occasion de reluire dans la grande nuit de l’Histoire. « Il faut aller en Orient, disait-il à Bourrienne en 1798, au moment de quitter la France. Toutes les grandes gloires viennent de là ! »

Au fait, l’idée n’est pas si absurde qu’il n’y paraît. Elle était dans l’air, rappelle utilement Jacques Benoist-Méchin ; Leibniz déjà, diplomate allemand, exhortait le Roi-Soleil à s’emparer de la terre des pharaons. Un siècle plus tard, au tour de Talleyrand de rédiger un mémoire en ce sens à destination des Directeurs : « L’Égypte fut une province de la République romaine ; il faut qu’elle le devienne de la République française. La conquête des Romains fut l’époque de la décadence de ce beau pays ; la conquête des Français sera celle de sa prospérité. » Bonaparte, pendant ce temps-là, triomphe en Italie : c’est Castiglione, Arcole, Rivoli. « Je me vis dans l’Histoire », dira-t-il des années plus tard à propos de Lodi ; et à Las Cases : « Alors naquit la première étincelle de la haute ambition ». Mais quelle ambition ?… à Ancône, il contemple la Méditerranée, et son regard se perd en des rêveries gigantesques. L’Orient brûle dans ses veines ; comme César était saisi devant le tombeau d’Alexandre, il songe au grand conquérant, et s’imagine dominant le plus vaste de tous les empires !

« La République française regarde la Méditerranée comme sa mer et veut y dominer », dira-t-il sous peu à Cobenzl. Ce langage, nouveau dans sa bouche, date de la « révélation d’Ancône ». C’est là, en effet, que Bonaparte a conçu les grandes lignes d’une politique, dont les îles Ioniennes n’étaient que la première étape.

(Bonaparte en Égypte, J. Benoist-Méchin)

Cependant la tension monte entre le général et les directeurs. Le premier reproche aux seconds leur passivité, leur impopularité, leur incompétence ; les seconds, au premier ses succès qui lui valent une renommée dangereuse, puis ses remarques, à peine voilées, quant à leur propre impéritie. La situation s’enlise : le Directoire ne peut congédier Bonaparte sans risquer l’impopularité ; Bonaparte ne peut donner sa démission sans prendre le risque d’être oublié. C’est alors que Talleyrand présente aux directeurs le mémoire qu’il avait rédigé sur l’expédition d’Égypte. L’approbation est immédiate : l’affaire arrange tout le monde : Talleyrand, qui croit à l’opportunité de cette opération coloniale ; les directeurs, qui y voient une occasion unique d’éloigner Bonaparte pour de bon ; Bonaparte enfin, qui ne voit l’Égypte que comme le marchepied sublime de sa célébrité.

Le 19 mai 1798, 40 000 hommes, 400 navires, 150 savants lèvent l’ancre de Toulon. La flotte, par une sorte de premier miracle, parvient à Malte sans rencontrer la marine anglaise. Aussitôt, Napoléon s’empare de l’île et donne à son « administration une physionomie nouvelle. » Son action est impressionnante : en moins de dix jours, il crée une commission de gouvernement, définit des cantons, garantit les propriétés privées, établit des magistratures, fonde des hôpitaux, des écoles, proclame l’égalité des droits, constitue une garde nationale. Pour la première fois, relève J. Benoist-Méchin, il exerce « de sa propre initiative les fonctions de législateur ». Puis, la flotte reprend sa route en direction de l’Égypte ; second miracle : le 1er juillet 1798, elle arrive à destination, toujours sans avoir rencontré la marine anglaise. « Soldats ! proclame Napoléon ; vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde seront incalculables. »

À force de chercher — certes, à juste titre — à combattre les idées reçues historiques, on a trop souligné ce que le succès de l’expédition d’Égypte devait à la propagande plus qu’à la réalité. Ce serait une erreur que de tomber dans l’excès inverse, et de vouloir faire de cette campagne un échec de bout en bout : car elle fut bien malgré tout une série de victoires, et l’épopée formidable du plus grand homme d’État que la France eût jamais connu. À peine débarqué, Bonaparte, qui entend « détruire le pouvoir des Mamelouks (en se présentant comme l’auxiliaire et le défenseur de la Porte) et libérer les Arabes et les Coptes de la tutelle de leurs oppresseurs », s’empare d’Alexandrie.

Oh ! qui reconnaîtrait la ville où Cléopâtre,

Dans un palais rempli du spectacle des arts,

Reçut en conquérant le premier des Césars ?

Où sont ces lambris d’or et ces voûtes vermeilles,

Où partout la peinture orna de ses merveilles

Ces meubles ciselés, ces urnes de cristal

Qui déployaient un luxe aux humains si fatal,

Ces coupes où du nard la feuille parfumée

Couronnait l’eau du Nil et le vin d’Idumée,

Ces esclaves divers, et d’âge, et de couleurs,

Tous ces vases remplis de parfums et de fleurs ?

Napoléon, désireux d’être considéré par la population comme un libérateur plutôt que comme un conquérant, donne des ordres stricts afin d’éviter les pillages, et séduit les Musulmans par la déférence qu’il montre à l’égard de leur religion. « Il est de la dernière importance que le soldat paie tout ce qu’il prend dans la ville et que les habitants ne soient ni volés, ni insultés. Nous devons nous en faire des amis et ne faire la guerre qu’aux Mamelouks. » Le 13 juillet (1798) à la bataille de Chobrakhyt (« que certains auteurs, écrit J. Benoist-Méchin, ont tendance à minimiser », et qui « eut pourtant une grande importance pour la suite de la campagne »), l’armée française écrase les Mamelouks de Mourad Bey. Le 21 juillet, les soldats arrivent en vue des pyramides ; c’est la fameuse proclamation : « Soldats ! […] Dites-vous que, du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent ! » La bataille s’engage ; pour la seconde fois, l’armée française remporte une victoire éclatante.

Bientôt, l’astre du jour achevant sa tournée

A vu des Mamelouks la dernière journée,

Et Mourad Bey s’enfuit, la rage au fond du cœur…

« Ah ! Pour cacher sa honte aux regards du vainqueur,

Terre !… as-tu dans ton sein d’assez profonds abîmes ? »

Il se voit entouré d’innombrables victimes ;

Trois mille Mamelouks sur la terre étendus,

Et dans les flots du Nil mille autres descendus,

Attestent son désastre et sa prompte défaite.

Du héros des Français la victoire est parfaite !

Au Caire, les gens regardent, effarés, les tourbillons noirs de l’incendie qui brûle la flotille d’Ibrahim Bey. « Ce spectacle, écrit Abderrahman el-Djabarti, signifiait beaucoup plus que l’épilogue d’une bataille : il marquait l’écroulement d’un monde ». Cependant Bonaparte poursuit sa grande œuvre administratrice :

Il donna l’ordre à Desaix de se rendre avec sa division à deux lieues en amont de Guizeh, en suivant les berges du Nil, pour établir sur ce point un camp retranché et une batterie destinée à commander la navigation du fleuve. Il chargea Dugua de se porter du côté des Pyramides, avec une avant-garde et de l’artillerie, afin d’y installer une redoute. (Ces mesures étaient dictées par le souci d’empêcher un retour éventuel des Mamelouks et de mettre un terme aux incursions des nomades du désert.) Après quoi, il prescrivit que l’enceinte de Guizeh contiendrait le dépôt du grand parc d’artillerie, le dépôt du génie, les ateliers de fabrication de cartouches et d’artifice, celui de la réparation d’armes, un dépôt de boulangerie doté de six fours, un parc à bestiaux, des emplacements pour les différents services de l’administration et un hôpital de cent lits. Il fit acheter sur-le-champ quatorze cents quintaux de riz, quinze cents quintaux de bois, cent quintaux de tabac et deux cents moutons qu’il mit à la disposition de l’ordonnateur de l’armée. Ce rassemblement sur un même point de tant d’armes et d’approvisionnements avait pour but d’éviter au corps expéditionnaire de se trouver à la merci d’un soulèvement populaire et même, si les circonstances l’exigeaient, de lui permettre de soutenir un siège.

(Bonaparte en Égypte, J. Benoist-Méchin)

Le 24 juillet (soit en à peine trois jours), toutes ces dispositions sont réalisées. Le 25 juillet, Napoléon fait son entrée au Caire. De nouveau, il promulgue une série de décrets : il institue un Diwan de neuf membres pour gouverner la ville, ainsi que des Diwans particuliers dans toutes les provinces pour rendre la justice et percevoir les impôts ; il protège la propriété, fonde des hôpitaux, des boulangeries municipales, annonce son intention de respecter les mosquées et les cultes et de ne pas modifier les coutumes judiciaires. « En un mot, écrit Benoist-Méchin, il faisait son apprentissage de chef d’État, et peut-être ne serait-il jamais devenu l’Empereur des Français s’il n’avait été auparavant le sultan des Égyptiens. »

Mais j’ai dit que c’est par un double miracle que la flotte commandée par Bonaparte avait pu traverser la Méditerranée ; c’est que Nelson, qui se plaît à répéter que « la Providence me conduit toujours où l’on a besoin de moi », a trouvé meilleur que lui en matière de destinée. Nul doute que s’il eût croisé l’escadre française, il l’eût anéantie : de fait, à peine est-il instruit du débarquement d’Égypte, qu’il se précipite vers Aboukir : le 2 août, la flotte commandée par Brueys est presque entièrement coulée au fond des mers. Bonaparte demeure impassible : le retour en France lui est interdit ? Fort bien ! il ira donc vers l’Orient !

Certes, il avait toujours connu l’ambition. Non sous la forme d’un objectif à atteindre, mais comme une force élémentaire qui le poussait en avant. Vers quoi ? Il n’en savait rien. Car cette force n’avait pas encore trouvé son champ d’application et, faute de l’avoir trouvé, semblait l’entraîner dans le vide. « À Montebello, durant la campagne d’Italie », devait-il dire plus tard à Gourgaud, « j’ai senti par moments le monde fuir sous moi, comme si j’étais emporté dans les airs ». On assurait que ses pensées étaient impénétrables, mais elles ne l’étaient pour personne autant que pour lui.

(Bonaparte en Égypte, J. Benoist-Méchin)

Donc, l’Égypte sera le tremplin de sa renommée : le départ d’un nouvel Alexandre ! Mais un Alexandre savant, pas seulement conquérant : les Lumières sont passées par là. Napoléon n’a pas emmené avec lui que des soldats ; il a voulu prendre à sa suite une liste impressionnante de savants et de littérateurs : « Nous aurons un tiers de l’Institut avec nous ! » — des astronomes, des géomètres, des chimistes et des physiciens, des mécaniciens aérostiers, des architectes, des ingénieurs de Mines et des Ponts et Chaussées, des constructeurs de vaisseaux, des zoologistes, des botanistes, des minéralogistes, des chirurgiens, des médecins, des pharmaciens, des peintres, des compositeurs de musique, des écrivains (Parseval-Grandmaison), des économistes, des archéologues, des imprimeurs, des interprètes, des orientalistes, etc… En tout, 167 personnes, réparties en 18 classes correspondant à leurs spécialités. Napoléon lui-même s’est fait inscrire dans la classe des géomètres. À peine installé au Caire, il définit le programme de l’Institut d’Égypte, et pose ainsi les bases de toute l’égyptologie : « … l’on peut dire, sans exagérer, qu’il n’est aucun problème qui se soit posé à l’Égypte de 1800 à nos jours que Bonaparte n’ait discerné et auquel il n’ait apporté le commencement d’une réponse. »

Sous la direction de Caffarelli et Vivant-Denon, dont on a dit qu’il « courait aux monuments, comme les soldats à la bataille », une vingtaine d’élèves de l’École Polytechnique, dont le plus âgé avait vingt-quatre ans et le plus jeune dix-sept, s’étaient lancés sur les traces de la 1ère division pour inventorier les temples et les monuments qu’elle rencontrerait sur sa route. Si, par leur ardeur et leur allant, ces jeunes gens ont eu des émules quant au sérieux, à la précision et à l’ampleur de leurs travaux, ils demeurent sans rivaux par leur esprit de méthode. Ce sont eux qui, sous l’impulsion de Bonaparte, ont contribué à faire de l’expédition d’Égypte ce qu’elle fut effectivement : une épopée de la jeunesse. Mieux encore : l’épopée d’une jeunesse chargée par un Commandant en Chef de vingt-neuf ans de ramener au jour une des civilisations les plus anciennes de la terre.

(Bonaparte en Égypte, J. Benoist-Méchin)

Mais l’arrivée des Lumières en Égypte ne signe pas la fin des violences et de la superstition, loin de là. Le 21 octobre 1798, au Caire, l’insurrection éclate : la révolte est matée d’une main de fer ; du côté des rebelles, c’est un véritable massacre. Voici Napoléon, terrible, craint tout à coup autant qu’il était respecté : on ne joue pas impunément contre le général Vendémiaire ; Nicolas le Turc compose même une Ode en son honneur : « Le chef qui marche à la tête des Français est impétueux dans la guerre et magnanime dans la paix. Son nom épouvante les rois. Etc… »

Les rebelles d’effroi dans la mosquée hurlaient ;

Des murailles sur eux les combles s’écroulaient ;

Ils voulaient du héros implorer la clémence,

Mais le sang des Français criait encor vengeance ;

Celui des factieux pouvait seul en ses flots

Étouffer la révolte et venger les complots.

« Non ! Non ! dit Bonaparte à leurs parlementaires,

Vous n’adoucirez point mes rigueurs militaires ;

J’ai voulu faire grâce, il est temps de punir ;

Vous avez commencé, c’est à moi de finir. »

Napoléon cependant ne peut rester plus longtemps dans cette ville où le blocus anglais l’étrangle jour après jour. Bientôt, il est temps de se remettre en marche. « Si je réussis, dit-il à Bourrienne et Junot, je trouverai dans la ville de Saint-Jean-d’Acre les trésors du Pacha et des armes pour cent mille hommes. Je soulèverai alors et j’armerai la Syrie, déjà indignée de la férocité de Djezzar. Je marcherai sur Damas et Alep. En avançant dans le pays, je grossirai mon armée de tous les mécontents. J’annoncerai aux peuples l’abolition de la servitude et des gouvernements tyranniques des Pachas. J’arriverai à Constantinople avec des masses armées. Je renverserai l’Empire turc. Je fonderai dans l’Orient un nouvel et grand empire qui fixera ma place dans la postérité. » A-t-on affirmé qu’il espérait retourner à Paris par Andrinople et Vienne, après avoir anéanti la Maison d’Autriche ? mais il semble plutôt avoir voulu abattre en Asie la puissance britannique. En route, donc, en route ! En mars 1799, Bonaparte est à Jaffa, dont il entreprend le siège témérairement.

Nous attaquons ce fort flanqué de larges tours

Que protège le bronze où planent les vautours

Et dont Montebello va commencer le siège.

Je vois de ces guerriers Kléber qui le protège.

Précurseurs du combat, sur les murs ennemis

Nos foudroyants boulets de vingt bouches vomis

Commencent pour l’assaut l’attaque préparée

Et leur volcan mugit contre la tour carrée.

À peine le matin leur fureur a tonné ;

Une brèche est ouverte et l’assaut ordonné.

Les soldats s’emparent finalement de la ville : exténués, ivres de rage, ils commettent partout les pires atrocités, violant les femmes, pillant les maisons, massacrant les femmes et les enfants. Les derniers assiégés, épouvantés, jettent leurs armes aux pieds du vainqueur ; mais Bonaparte, qui se refuse à les entretenir (alors pourtant qu’il en a les moyens), ordonne de les massacrer. La chose est horrible : mais aussi, c’est à Jaffa qu’il visitera les pestiférés au péril de sa vie, afin de redonner du courage à ses hommes — et ceux-là même qui le maudissaient tandis qu’ils tombaient de soif dans le désert, les yeux brûlés par la chaleur, l’embrasseront en pleurant. Ce général, qui n’a pas peur de braver la mort et court au front le premier, emmènerait ses hommes jusqu’au bout de l’Enfer : il mène par l’exemple, ses soldats croient comme lui à sa destinée, et l’admirent.

Il est une mosquée antique et dont un lierre

Embrasse en circulant la salle hospitalière ;

C’est là que la pitié vient d’un constant effort

Apporter l’espérance et repousser la mort.

On y voit l’étisie à l’œil creux, au corps grêle,

Aux longs bras décharnés, confondre pêle-mêle

Capitaines, soldats, fantassins, cavaliers,

Que la peste en ses murs entasse par milliers.

À Saint-Jean-d’Acre, pour la première fois depuis qu’il a débarqué en Égypte, Napoléon trébuche. La ville est imprenable, le siège s’éternise ; le 16 avril, Bonaparte, venant précipitamment en aide à Kléber isolé, remporte malgré tout la bataille du mont Thabor, « incontestablement le plus beau fait d’armes de l’armée d’Égypte, écrit Bourrienne, qui n’avait pourtant cessé de triompher depuis son arrivée à Alexandrie. »

Quel tumulte ! On entend sous les vagues profondes

Le râle des mourants s’unir au bruit des ondes.

Les Français dans leur camp pillent l’or du sérail

Et des riches tissus tout l’immense attirail.

Tous ces dons opulents qui les comblent de joie

Étalés à leurs yeux sont devenus leur proie.

Cette victoire cependant n’ouvre point les portes de Saint-Jean-d’Acre : elles restent closes obstinément, en dépit de l’acharnement furieux des Français. Le 14 juillet, les Anglo-Turcs débarquent près d’Aboukir : Napoléon doit se résoudre à abandonner le siège. « Si je m’étais emparé d’Acre, dira-t-il la veille de la bataille d’Austerlitz à Murat, Caulaincourt, Junot et Rapp, je prenais le turban, je faisais mettre de grandes culottes à mon armée, je ne l’exposais plus qu’à la dernière extrémité, j’en faisais mon bataillon sacré, mes Immortels ! C’est par des Arabes, des Grecs, des Arméniens que j’eusse achevé la guerre contre les Turcs ! Au lieu d’une bataille en Moravie, je gagnais une bataille d’Issus, je me faisais proclamer empereur d’Orient et je revenais à Paris par Constantinople ! »

Mais les Anglo-turcs, disais-je, ont débarqué près d’Aboukir et Napoléon, abandonnant Saint-Jean-d’Acre, accourt à la défense de ses nouvelles possessions. Le 25 juillet 1799, il fait encore une fois preuve d’un véritable génie tactique et militaire : Aboukir fait oublier Aboukir. Et même Kléber, qui ne lui avait pas pardonné le massacre des prisonniers de Jaffa, tombe dans ses bras tout en s’écriant : « Général, permettez que je vous embrasse ! Vous êtes grand comme le monde ! »

On dirait que Michel, le premier des Archanges

Lance contre Satan les célestes phalanges !

Murat sur un rempart, le cimeterre en main,

Aux coursiers qu’il conduit ouvre un large chemin.

Hélas ! Napoléon n’est pas encore au bout de ses peines. Alors même que l’expédition s’enlise, qu’attaqué de toutes parts, il ne peut aller plus loin que Saint-Jean-d’Acre, il apprend par les journaux des nouvelles de France qui le consternent : la perte de l’Italie, la défaite de Jourdan, Shérer et Moreau contre les Austro-russes, l’insurrection vendéenne. « Comment voulait-on que le Directoire s’occupât de l’Égypte quand la France était menacée d’être envahie de tous les côtés à la fois ? » On a beaucoup glosé sur la prétendue désertion de Napoléon ; au vrai, que pouvait-il faire d’autre ? Certes, la révolte couvait en Égypte, puis il lui coûtait d’abandonner ses hommes ; mais les Mamelouks étaient expulsés du pays, les méharistes contenaient efficacement les incursions des Bédouins, les Turcs venaient d’être refoulés à Aboukir. Rester dans ce pays sans renforts, sans armes, sans munitions, sans subsides, et ce alors même que la France l’implorait, équivalait au suicide.

La conquête du Nil est enfin terminée.

La France offre au héros une autre destinée

Et découvre à ses yeux tout l’imminent danger

Qui peut livrer son sol au pouvoir étranger.

[…]

Lui-même il se l’est dit, il sent que dans la France,

Sur lui de tous les cœurs repose l’espérance,

Veuve de son héros, dont le grand souvenir

Relevant son espoir lui dorait l’avenir.

Alors, le 22 août, Napoléon fait voile vers la France, laissant le commandement à Kléber. « J’arriverai à Paris, dit-il à Menou, je chasserai ce tas d’avocats qui se moque de nous et qui sont incapables de gouverner la République, je rallierai tous les partis, je rétablirai la République italienne, et je consoliderai cette magnifique colonie. » Il faut dire que tout l’appelle à sa grande destinée : les trois journée du 18 fructidor, du 22 floréal et du 30 prairial (une série de conflits entre le Directoire et les assemblées) ont « détruit la Constitution de 1795 » : aucun Français n’a plus confiance dans le régime directorial. De fait, à peine arrivé, Bonaparte est accueilli comme un sauveur. « Rien, peut-on lire dans la Gazette de France, n’égale la joie que répand le retour de Bonaparte… C’est le seul événement qui, depuis longtemps, ait rallumé l’enthousiasme populaire. » La suite, on la connaît. C’est le coup d’État (Qu’avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante ? Je vous ai laissé la paix, j’ai retrouvé la guerre ! Je vous ai laissé des victoires, j’ai retrouvé des revers ! Je vous ai laissé des millions, j’ai retrouvé la misère ! Cet état de choses ne peut pas durer), puis l’instauration du Consulat, la seconde campagne d’Italie… Marengo !

Ce fut à la fois le génie et la malédiction de Bonaparte, qu’il eût toujours porté sur ses seules épaules et les victoires militaires, et les charges de l’administration. Arrive-t-il quelque part, qu’il relève toute une civilisation ; s’en va-t-il, que tout s’écroule presque aussitôt. Kléber, n’en déplaise à Jacques Benoist-Méchin, a fait tout ce qu’il fallait pour conserver cette Égypte qu’il était chargé de défendre : à Héliopolis, il écrasa les Turcs en une victoire fulgurante. Mais Napoléon n’était plus là, il n’y avait rien à faire : et l’assassinat de Kléber par un fanatique devait sonner pour bientôt la fin de la présence française au pays des sphinx…

◊

Quel moment fascinant de la vie de Napoléon (et pourtant, elle n’en manque pas !) que cette expédition d’Égypte ! on la croirait sortie d’un roman. Elle révèle à la fois le génie et le pragmatisme cruel de Bonaparte. Aux Pyramides, au mont Thabor, à Aboukir, il a déployé pour l’histoire la vaste étendue de sa supériorité militaire. Son administration fut celle d’un visionnaire : il a sorti l’Égypte des sables sous lesquels elle gisait, il en a restauré la grandeur, il a pris exactement toutes les mesures qui étaient utiles à son développement. Comme s’il connaissait la date exacte du terme de sa vie, par une secrète intelligence avec les dieux, il n’a pas craint la mort, touchant les pestiférés pour rassurer ses hommes terrorisés. Mais aussi, il a gorgé de sang les rues du Caire, il a massacré dans Jaffa des prisonniers de guerre, il s’est affolé devant Saint-Jean-d’Acre.

Jacques Benoist-Méchin avance que le refus par l’Angleterre d’abandonner Malte, après la paix d’Amiens, fut le point de départ des plus de douze années de guerre qui devaient se prolonger sur l’ensemble du continent européen (au contraire de Jacques Bainville, qui voyait plutôt dans l’annexion de la Belgique par la Révolution la cause première des guerres napoléoniennes) : car Napoléon ne put jamais accepter d’avoir senti son rêve lui glisser des mains invinciblement, comme le sable coule entre les doigts lorsqu’on le saisit. C’est vrai que tout au long de sa vie, il aura les yeux fixés sur l’Orient : il en rêvera à voix haute devant l’assemblée des princes allemands ; c’est à cause de Malte qu’il rompra avec le tsar Alexandre, le jour où ce dernier autorisera l’Angleterre à conserver l’île définitivement ; au capitaine du Bellérophon, qui l’accueillera juste avant son départ pour Sainte-Hélène, il fera encore cette plainte étrange et qui résonne un peu péniblement à nos oreilles, comme un aveu lâché avec colère dont on se doutait, peut-être ? mais qu’il était inutile de révéler… et qu’il eût mieux fait de garder dans son cœur : « Sans vous autres Anglais, j’aurais été Empereur d’Orient ! »

Lectures conseillées :