Aimez, aimez ; tout le reste n’est rien.

J. de La Fontaine

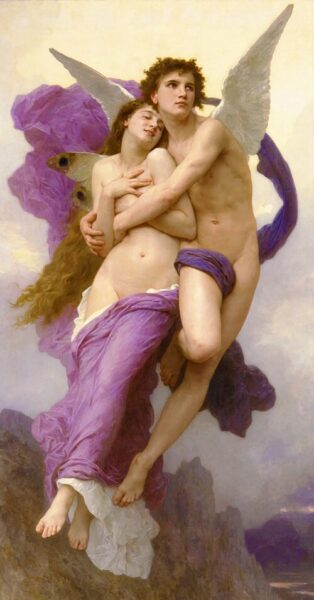

La beauté de Psyché, fille d’un roi de Grèce, excita la jalousie de Vénus : « rarement [les femmes] se pardonnent-elles l’avantage de la beauté ». La déesse, pour se venger, demanda à Cupidon de rendre la princesse amoureuse du plus ignoble des mortels. Mais le dieu l’aima : plutôt que de la maudire, il l’emmena dans son palais et devint son amant. Là, il lui fit promettre de ne pas chercher à le connaître : il allait la visiter la nuit afin qu’elle ne pût le reconnaître. Un jour, la princesse, enhardie par ses sœurs jalouses, désobéit et voulut éclairer son amant mystérieux : une goutte d’huile tomba sur la chair du dieu ; il s’enfuit dans la nuit, laissant Psyché seule dans les ténèbres et la solitude.

Enfin l’Amour m’aima : je l’aimai sans le voir ;

Je le vis ; il s’enfuit ; rien ne put l’émouvoir ;

Il me précipita du comble de la gloire.

Fais-en ton esclave ! dit à sa mère l’Amour blessé. Venus chercha Psyché ; elle la trouva ; toujours jalouse, elle la soumit à des épreuves qui l’eussent tuée, si Cupidon finalement pris de pitié n’avait œuvré en secret afin de la préserver. Mais la dernière épreuve était trop dure : il fallait ravir à Perséphone son fard de beauté, et ramener la boite à Vénus sans avoir eu la curiosité de l’ouvrir. Psyché succomba aux assauts de deux désirs invincibles chez les femmes : la curiosité, l’envie d’être belle. Elle ouvrit la boite : elle contenait du sommeil ; Psyché s’effondra. Alors, Cupidon, ivre de douleur, descendit à elle et la ranima d’un baiser. La princesse élevée au ciel connut l’apothéose, et s’unit à l’Amour pour l’éternité.

On aura reconnu dans cet amour symbolique l’alliance de l’âme et de la chair : car il fallait ennoblir ce Cupidon terrible, personnification du désir sexuel plutôt que sensuel. Ce n’est qu’au deuxième siècle de notre ère que le philosophe Apulée s’empare du mythe : il en fait un récit de ses Métamorphoses. Quinze siècles plus tard, Jean de La Fontaine, dont on connaît la passion classique pour les vieux mythes grecs, puise dans Apulée l’inspiration d’une nouvelle adaptation des amours de Psyché et de Cupidon : de là un conte admirable — certes un peu occulté par le succès des Fables —, « merveilleuse fleur de serre, écrivait Jean-Pierre Collinet, dont trois cents ans n’ont pas entamé la fraîcheur ni la grâce, et n’ont pas dissipé, tant s’en faut ! l’étrange pouvoir de séduction. »

Au vrai, sur le mythe antique hérité d’Apulée, « le poète greffe les multiples éléments de ce qu’on pourrait appeler […] son mythe, ou mieux ses mythes personnels » (J.P. Collinet). Mythes personnels, peut-être ; tournures issues d’un certain esprit français, sans aucun doute ! Car la Psyché de La Fontaine paraît moins une créature de l’Arcadie qu’une jeune fille pétrie aux influences de l’esprit de cour, cette morale que la monarchie a peu à peu encouragé « aux dépens des traditions de la chevalerie courtoise » (P. Bénichou) : morale mondaine centrée sur la recherche du plaisir par abandon sans aigreur aux instincts naturels du désir, dressée contre « l’antique sévérité », indulgente pour les élans naturels de la vie et qui se moque des règles qui les brident trop sévèrement. Mouvement favorable au désir, donc, avec lequel est solidaire la monarchie (« la monarchie, surtout dans ses périodes de bonheur, était solidaire d’un certain épanouissement de la vie, au moins dans les hautes classes » : P. Bénichou).

C’est un pouvoir qui se veut riche et fait refluer sa richesse sur la partie de la société qui l’entoure ; qui se veut aisé en un certain sens, et qui, dans ce qu’il a de meilleur, prétend contenter pour régner. Le XVIIIè siècle fera la théorie de cette monarchie éclairée, qui coordonne les progrès et les développements naturels, comme la raison coordonne les désirs sans les contrarier. La morale de la raison, de la raison accordée aux choses, cette morale qui est celle de Molière, s’est développée parallèlement aux progrès de la monarchie : avant de s’élargir en une doctrine de l’État et du monde, ouvertement dressée contre l’esprit de contrainte et la religion, elle existait déjà, au temps de Louis XIV, sous la forme, plus modeste, d’une théorie de la sagesse personnelle et civile.

(P. Bénichou, Morales du grand siècle)

N’est-ce pas ? que la Psyché de La Fontaine, cette héroïne bien née, d’une beauté qui fait sa fortune, d’une fortune qui fait sa vertu, incapable de résister aux élans de son cœur, et qui ne raisonne que pour se donner raison (« Psyché raisonna si bien, écrit le poète au moment où l’héroïne se convainc d’ouvrir le fard de Proserpine, qu’elle s’attira un nouveau malheur ») bien française en somme, constitue à elle seule toute une poésie du privilège. Tenez, elle supporte tout, la solitude, les coups, les tortures de Vénus… et ce qui la brise, c’est quand elle devient Maure (au passage, dans le mythe originel, le fard ne la noircit pas, mais l’endort) : « Nous supportons le malheur, et ne saurions supporter la honte. » La Fontaine a tout de même bien soin de préciser que l’on « aurait bien donné une demi-douzaine de blanches pour cette noire » !… Quant à Vénus, d’une implacable cruauté, c’est seulement à ce moment du récit qu’elle accepte de pardonner à Psyché : elle peut lui faire souffrir les pires tourments physiques, elle ne peut la rendre laide : gâcher sa beauté, c’est pire que la tuer. « Un mouvement de compassion l’empêcha de jouir de sa vengeance […] ; elle se mit à pleurer ».

Si l’on reconnaîtra l’esprit de cour dans l’ingénuité privilégiée de Psyché, l’on retrouvera plus généralement un certain esprit français dans l’allure globale du récit (du reste, fort peu différent de l’esprit de cour : en matière d’art de vivre, Molière nous sert encore de guide, plus que les ouvrages de tous les philosophes). Les amants se donnent-ils des baisers ? La Fontaine de formuler cette observation d’un libéralisme philosophique rabelaisien « … les baisers [se renouvelaient] ; non point de mari à femme, il n’y a rien de plus insipide, mais de maîtresse à amant […]. » Le vieux berger veut-il empêcher ses filles de connaître les ruses de l’amour ? fausse réponse de sage, qui est une réponse de libertin : « Il est de l’amour comme du jeu ; c’est prudemment fait que d’en apprendre toutes les ruses, non pas pour les pratiquer, mais afin de s’en garantir. » Et, ajoute le fabuliste : « Si vous avez des filles, laissez-les lire. » Cupidon se moque-t-il des « raisons trop subtiles » de Psyché ?… mais à peine quelques pages plus loin, l’auteur, petit-fils de Descartes, interrompt son récit pour engager un vaste débat théorique sur qui est le plus noble de la comédie ou de la tragédie, avant de comparer le plaisir du rire et celui des larmes !

Mais je parlais tout à l’heure avec Paul Bénichou de philosophie facile, de mouvement favorable au désir : évidemment, l’ennui des morales du plaisir, c’est qu’elles s’arrêtent à la jeunesse, et puis charrient les regrets des plaisirs perdus : d’où un désespoir latent, chez nos auteurs, qui va de Ronsard (Bien fol est qui se fie en sa folle jeunesse / Qui si tôt se dérobe, et si tôt nous délaisse) à Aznavour (Du meilleur et du pire en jetant le meilleur / J’ai figé mes sourires et j’ai glacé mes pleurs). Sur ce point également, La Fontaine ajoute au mythe quelques propos amers bien conformes à l’esprit de notre nation, inhérents au constat désabusé du temps qui passe. « Mille fois heureuse, écrit-il à propos de son héroïne, si elle eût suivi les conseils de son époux, et qu’elle eût compris l’avantage et le bien que c’est de ne pas atteindre à la suprême félicité ! car sitôt que l’on en est là, il est force que l’on descende, la Fortune n’étant pas d’humeur à laisser reposer sa roue. » Plus tard, lorsque sa sœur, déjà vieille, entreprend de se maquiller pour plaire à son tour au dieu Cupidon : « … tout cela n’était que plâtrer la chose. Les charmes de la pauvre femme étaient trop avant dans les chroniques du temps passé pour les rappeler si facilement. » Enfin, après avoir listé de longs arguments en faveur du charme plutôt que de la beauté des femmes, il conclut par cette formule d’autorité, d’un matérialisme cynique et qui les anéantit tous : « leur beauté et leur jeunesse ont fait naître la passion que l’on a pour elles, il est naturel que le contraire l’anéantisse. » Heureusement que Psyché a connu l’apothéose : au pays de Molière, on ne lui eût jamais pardonné d’avoir vieilli !

Que dire à la fin ?… mais que l’on s’étonnerait presque que cette œuvre n’ait pas ravi les disciples d’André Breton. Il y a quelque chose qui tient d’Apollinaire dans ce libre mélange de prose et de vers, dans ce conte étrange en dehors de toute règle, où les débats les plus sérieux se mêlent aux descriptions délirantes et fantasmées d’un Versailles encore en construction. Même l’intrigue est surréaliste — ce palais dans les nuages, cet amant-monstre invisible, cette tour qui parle, avaient de quoi ravir les théoriciens du rêve et de l’inconscient…