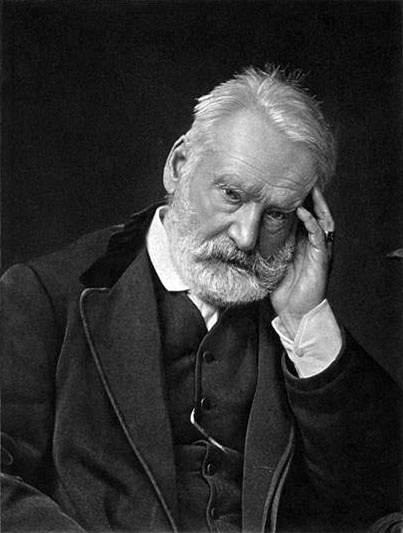

Nous sommes en décembre 1851. Victor Hugo a perdu sa première bataille contre Napoléon III, mais il n’a pas encore perdu la guerre. Contraint à l’exil, il jure de poursuivre la lutte. Il en prend l’engagement solennel :

Vous qui me lisez, vous qui m’appuyez ou me combattez, vous qui, depuis vingt-cinq ans, fixez quelquefois les yeux sur moi, amis ou ennemis, compagnons d’armes ou adversaires dans la grande et sombre bataille des idées, écoutez-moi : j’en prends l’engagement devant vous ; si jamais les malheurs voulaient qu’il n’y eût plus dans les Assemblées, qu’il n’y eût plus en France que cent hommes de cœur voulant et défendant la liberté, je serais du nombre ; le jour où il n’y en aurait plus que dix, je serai dans les dix ; le jour où il n’y en aura plus qu’un, ce sera moi.

Les Châtiments, le plus puissant des recueils poétiques de cet écrivain de génie, sortiront bientôt de sa plume vengeresse ; ils éclipseront largement le règne du « petit ».

1. Le Second Empire

Victor Hugo s’exile d’abord à Bruxelles, d’où il écrit son pamphlet Napoléon-le-Petit. Il gagne Jersey en 1852. Le voici banni.

Me voici banni.

Je suis hors de France pour le temps qu’il plaira à Dieu, mais je me sens inaccessible dans la plénitude du droit et dans la sérénité de ma conscience. Le peuple se réveillera un jour, et ce jour-là, chacun se retrouvera à sa place, moi dans ma maison, M. Louis Bonaparte au pilori.

Les mois passent, mais la résolution de Hugo reste intacte ; elle le restera pendant dix-neuf ans, malgré l’amnistie. En octobre 1852, voici ce qu’il note :

Que M. Bonaparte se le dise bien, il n’aura pas raison de nous. Qu’il multiplie les obstacles, qu’il entoure son empire de lois Faider, qu’il nous fasse traquer en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Piémont, nous renaîtrons sous la persécution et nous nous multiplierons comme l’obstacle. À quiconque voudrait nous imposer et nous demander trêve pour cet homme, nous répondrons : non possumus. Nous républicains, nous proscrits, nous sommes le devoir vivant. Que M. Bonaparte en prenne son parti, nous lui avons fait la guerre à la tribune, nous lui avons fait la guerre dans la rue, nous lui ferons la guerre dans les catacombes. Tant que nous avons pu être au grand jour, nous l’avons combattu au grand jour ; maintenant nous sommes dans la nuit, nous le combattrons dans la nuit.

L’exil est comme un catalyseur pour le génie de l’écrivain ; en 1853 paraissent Les Châtiments. En 1856, après qu’il a quitté Jersey pour Guernesey, Hugo publie Les Contemplations. Il repense à son exil, à sa fille Léopoldine et broie des idées noires. Il note en 1858 : « L’homme est en proie au rut sinistre de l’abîme. » Et il ajoute, pensant peut-être au quatrième livre des Contemplations : « La pudeur de mon âme est de se montrer nue. »

En 1859 le poète, jamais à court d’inspiration, publie La Légende des Siècles. Il note le 19 août de la même année –

Le proscrit de Décembre doit à l’Empire l’implacable guerre de la justice. Quand cette guerre finira-t-elle ? à la fin de l’Empire ou à la mort du proscrit.

J’entends rester libre.

Et je veux rester combattant.

– ce qui prouve, s’il en était besoin, que sa résolution demeure intacte après toutes ces années. Deux ans plus tard, en 1860, Hugo n’a toujours pas digéré le coup de force du deux décembre. Il écrit :

Quand les lois sont contre le droit, il n’y a qu’une héroïque façon de protester contre elles : les violer.

La politique libérale de Napoléon III fortifie sans doute le côté marxiste de Victor Hugo ; l’exilé se sent de moins en moins conservateur et de plus en plus socialiste. En 1862, il publie Les Misérables, dont la dédicace est éloquente :

Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d’une fatalité humaine la destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que, dans de certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles.

Tandis que l’écrivain s’enfonce dans l’ombre du Second Empire, sa foi augmente ; sa foi religieuse, mais aussi sa foi dans le surnaturel. Hugo croit aux esprits ; il s’essaie aux tables tournantes, et perçoit souvent, la nuit, des coups frappés à son mur qu’il prend pour l’œuvre de sa fille disparue. Les réflexions qu’il note en 1863 au sujet de la poésie témoignent de ce côté mystique : « Poètes, voici la loi mystérieuse : aller au-delà. » Lui qui affirme que « chaque écrivain a son énigme » écrit aussi que « la poésie est, de toutes les choses humaines, la plus voisine des choses divines. »

L’exil semble en effet augmenter sa puissance poétique. Après Les Châtiments, Les Contemplations et La Légende des Siècles, Hugo publie en 1865 les Chansons des Rues et des Bois. Le poète est alors plus que jamais conscient de l’importance de sa destinée. Il écrit, en octobre de la même année, ces lignes qui témoignent de sa ferveur :

Les peuples ne doivent jamais désespérer. Aucune société n’est irrémédiable ; aucun moyen âge n’est définitif. Si épaisse que soit la nuit, on aperçoit toujours une lumière. Homo est faible, mais Vir est puissant ; et ce Vir est toujours là. Même où il n’y a plus de peuple, il y a encore un homme. Cet homme, en qui la vérité s’incarne, fait le jour autour de lui. Il représente le droit immuable. Il personnifie l’avenir incorruptible. Il éclaire. Si noir que soit un siècle, ce sommet lumineux suffit pour l’illuminer. À travers ses ténèbres, Rome voit Tacite ; Florence voit Dante. Et au-dessus du grand homme, et pour compléter sa lumière, resplendit, à des hauteurs inaccessibles, l’imperturbable évidence, la toute-puissance du juste, l’éternité du vrai. Ce double rayonnement, l’un qui vient de l’homme, l’autre qui vient de plus haut, guide la civilisation en détresse, et jette une lueur sur ces bouleversements sombres qu’on appelle Bas-Empire, Féodalité, Barbarie. Le génie est le phare, Dieu est l’étoile.

Cela fait déjà quatorze ans que Victor Hugo n’a pas mis les pieds en France. L’écriture lui tient lieu de passe-temps ; en 1866 paraissent Les Travailleurs de la mer, et deux ans plus tard, en 1868, L’Homme qui rit. L’écrivain n’a cependant pas totalement éclipsé le politique ; Hugo a la rancune tenace et n’a toujours pas pardonné à Bonaparte sa confiscation de la liberté du peuple :

On m’a quelquefois demandé de quoi je me mêlais.

Voici ma réponse :

Je me mêle de mes affaires.

Maximilien, Burke, John Brown, etc… la liberté des peuples, ce sont là mes affaires.

Hélas, l’écrivain est un homme avant tout ; et après seize ans d’exil, même lui commence à désespérer. En 1869, un an avant Sedan, il écrit ces lignes terribles :

À de certaines époques, les lâches s’étalent, les traîtres s’élargissent, les fourbes tiennent publiquement de la place, une vaste turpitude publique brille au soleil, et à voir tout ce qu’il y a sur le pavé, il semble que la France ait pris un vomitif.

Et il ajoute, cynique :

Ô siècle ! Quelles écuries à balayer ! Augias était un parfumeur.

2. La Commune

1870. La Prusse déclare la guerre à la France. Napoléon III part en campagne. Il enchaîne les défaites. Le 2 septembre, l’empereur est fait prisonnier à Sedan. Il capitule : c’est la fin du Second Empire.

Aussitôt, Victor Hugo quitte Guernesey. Il fait une marche triomphale jusqu’à Paris. Arrivé à la capitale, une foule immense l’acclame et salue le retour du génie.

Nous sommes arrivés à Paris à neuf heures trente-cinq. Une foule immense m’attendait. Accueil indescriptible. J’ai parlé quatre fois. Une fois du balcon d’un café, trois fois de ma calèche. En me séparant de cette foule, toujours grossie, qui m’a conduit jusque chez Paul Meurice, 26, rue de Laval, avenue Frochot, j’ai dit au peuple : « – Vous me payez en une heure vingt ans d’exil. »

Les réjouissances, hélas, ne sont que de courte durée. L’armée prussienne encercle Paris. La résistance s’organise tant bien que mal ; l’effondrement de l’Empire a rendu la France plus que jamais instable et au bord du gouffre. La popularité de Hugo est alors si grande, et la France dans un état si déplorable, qu’il pense quelques instants être proclamé dictateur. Il écrit dans son journal :

Dictature. J’en porterai la peine. Si j’échoue, je m’en punirai en m’exilant à jamais.

Si je réussis, la dictature est un crime. Le bonheur d’un crime ne l’absout pas. Ce crime, je l’aurai commis. Je me ferai justice et, eussé-je sauvé la République, je déclare que je sortirai de France pour n’y plus rentrer.

Heureux ou malheureux, je me punirai de la dictature par l’exil éternel.

Hugo ne succombera finalement jamais à cette terrible tentation. Il laisse faire les gouvernements provisoires, et souffre du siège en même temps que le peuple.

J’ai faim. J’ai froid. Tant mieux. Je souffre ce que souffre le peuple.

En janvier 1871, la capitulation définitive est signée. Le peuple de Paris, qui a résisté pendant quatre mois aux assauts prussiens dans la douleur, ne digère pas ce traité de paix qui ressemble à une condamnation à mort. Hugo raconte à cette occasion une anecdote qui donne une idée de l’humiliation subie et ressentie par la France :

Après la capitulation signée, en quittant Jules Favre, Bismarck est entré dans le cabinet où ses deux secrétaires l’attendaient, et a dit : « – La bête est morte. »

Le 8 février 1871, les élections législatives sont un nouveau coup dur : l’assemblée élue, majoritairement monarchiste, est favorable à la paix. La foule gronde.

L’assemblée ne se sent plus en sécurité à Paris ; elle déménage à Versailles le 10 mars. Huit jours plus tard, l’émeute commence. Les « Communards » hostiles aux « Versaillais » dressent des barricades partout dans Paris. Le gouvernement réagit par la force : il massacre les Communards dans la semaine du 21 au 28 mai 1871, et met fin à l’insurrection.

Hugo, lui, a été élu dans un groupe de gauche à l’assemblée de février 1871. Il en démissionne un mois plus tard ; hélas, au même moment, un nouveau malheur s’abat sur lui : son fils Charles meurt à son tour, subitement – le 13 mars.

M. Porte m’a dit que Charles, ayant pris un fiacre pour venir chez Lanta, avait donné ordre au cocher d’aller d’abord au café de Bordeaux. Arrivé au café de Bordeaux, le cocher en ouvrant la portière avait trouvé Charles mort. Charles avait été frappé d’apoplexie foudroyante. Quelques vaisseau s’était rompu. Il était baigné de sang. Ce sang lui sortait par le nez et par la bouche. Un médecin appelé a constaté la mort.

Je n’y voulais pas croire. J’ai dit : « – C’est une léthargie. » J’espérais encore. Je suis rentré dans le salon, j’ai dit à Alice que j’allais revenir et j’ai couru rue Saint-Maur. À peine étais-je arrivé qu’on a rapporté Charles.

Hélas ! Mon bien aimé Charles ! Il était mort.

J’ai été chercher Alice. Quel désespoir !

Les deux petits enfants dorment.

Hugo se présente de nouveau à l’élection de juillet 1871. Favorable à l’amnistie des Communards, il est cependant battu et renonce, pour le moment, à sa carrière politique.

Haï par certains Communards qui se méfient de lui, haï par une grande partie de la classe politique qui ne lui pardonne pas d’avoir fermement condamné la répression de la Commune, Hugo est dans une position délicate. Il a le 1er octobre 1871 une conversation avec Thiers, qui rend compte de la violence qui se déchaîne contre lui :

Il m’a dit :

– Je suis comme vous un vaincu qui a l’air d’un vainqueur ; je traverse comme vous des tourbillons d’injures. Cent journaux me traînent tous les matins dans la boue. Mais savez-vous mon procédé ? Je ne les lis pas. – Je lui ai répondu : – C’est précisément ce que je fais. Votre procédé est le mien. – Et j’ai ajouté : – Lire des diatribes, c’est respirer les latrines de sa renommée. – Il m’a serré la main en riant.

Le poète, qui disait en février 1871 que « ma conscience est ma supérieure », n’a que faire des invectives ; il est d’abord et avant tout un homme d’idéaux. Il se moque bien de sa carrière politique ; si les portes du scrutin lui sont fermées, c’est par les livres qu’il déploiera toute l’étendue de son idéologie.

Je ne suis pas avec un parti ; je suis avec un principe. Le parti, c’est le feuillage ; cela tombe. Le principe, c’est la racine ; cela reste. Les feuilles font du bruit et ne font rien. La racine se tait et fait tout.

L’Année terrible est publiée en 1872. Cette même année, un autre drame le frappe au cœur : sa fille Adèle, folle, doit être internée.

3. La Troisième République

Charles est mort en 1871. Adèle a été internée en 1872. En 1873, une troisième tragédie foudroie le poète : son fils François-Victor meurt à son tour. Hugo est inconsolable.

C’était hier. Il était midi. J’étais rue Pigalle. Je travaillais. On m’a apporté un mot de Gouzien. Une voiture était en bas. Je m’y suis jeté comme j’étais, en caban de chambre, en pantalon à pieds et en pantoufles. Je suis arrivé rue Drouot. Je suis monté, je suis entré dans la chambre. Les rideaux du lit étaient fermés. Alice était sur un fauteuil comme évanouie. Mme Gouzien la soutenait et pleurait. Gouzien et Emile Allix étaient là, accablés. J’ai écarté les rideaux. Victor semblait dormir. J’ai soulevé et baisé sa main, qui était souple et chaude. Il venait d’expirer, et si son souffle n’était plus sur sa bouche, son âme était sur son visage. J’ai baisé Victor au front, et je lui ai parlé bas. Qui donc entendrait, si ce n’est la mort ? Oh ! j’ai une foi profonde. Je vous reverrai tous, vous que j’aime et qui m’aimez. Je suis resté longtemps penché sur Victor, je l’ai béni, et je lui ai dit de nous bénir et de nous prendre sous les ailes qu’il a maintenant.

Hugo a la foi ; c’est cette foi qui l’aide à supporter les deuils de ses enfants. Il commence pourtant à perdre espoir en ce début d’année 1874. Désespéré, il écrit :

Et maintenant à quoi suis-je bon ? À mourir.

Non, Hugo n’est pas bon qu’à mourir ; son temps n’est pas encore venu. C’est aussi en 1874 qu’il publie Quatre-Vingt-Treize. Deux ans plus tard, il est élu sénateur de la république. Et l’année suivante, en 1877, il publie L’Art d’être grand-père.

Le 27 décembre de cette année, il note ces quelques lignes, qui prouvent que sa combativité et sa rage de vivre sont encore intactes :

Je ne suis pas désarmé. D’ordinaire, vivre, et surtout avoir vécu, cela refroidit. Pas moi. L’approche de la mort désintéresse. Les vieillards sentent qu’ils ne sont plus que campés. Je ne suis pas de ces doux vieillards. Je reste exaspéré et violent. Je crie et je m’indigne et je pleure. Malheur à qui fait du mal à la France ! Je ne m’apaiserai pas. Je déclare que je mourrai fanatique de ma patrie.

Hugo vivra encore presque huit ans ; sa longue vie subit un premier coup d’arrêt, brutal, le 20 juin 1883. Juliette Drouet, l’amour de sa vie, meurt à soixante-dix-sept ans. Cette fois-ci, c’est trop : le poète ne trouve plus de raison de vivre – sa volonté vacille.

Je vais bientôt te rejoindre, ma bien-aimée.

Il lui faudra quand même attendre deux ans. Le 19 mai 1885, il écrit sa dernière note : « Aimer, c’est agir. » Il s’éteint le 22 mai.

Victor Hugo a été, plus que n’importe quel autre poète de son temps, l’écrivain du peuple.

Quel lecteur que le peuple ! un esprit à élever, une conscience à éclairer, un cœur à égaler. Car le peuple fait plus que comprendre, plus que croire, plus que savoir, il aime. Il a l’amour inné et profond du beau, du vrai, du juste.

Lecture conseillée :

- Choses vues, V. Hugo, posthume