Comme les Pensées de Pascal, les Choses vues de Victor Hugo sont une œuvre posthume. Il s’agit des notes retrouvées après sa mort dans ses écrits intimes.

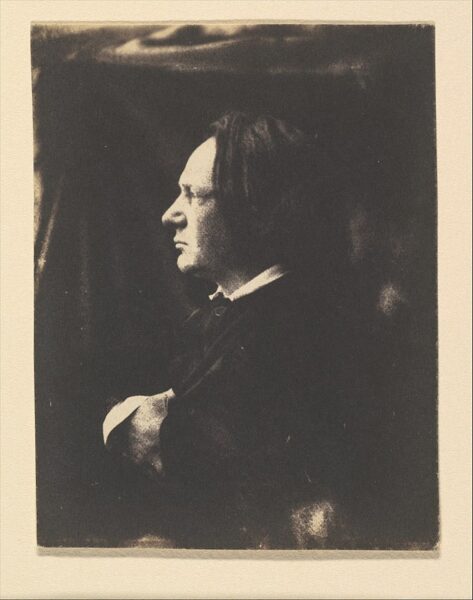

Né en 1802 et mort en 1885, Hugo, qui a connu le Consulat, le Premier Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Deuxième République, le Second Empire et la Troisième République, est à lui seul presque la totalité du dix-neuvième siècle. Dramaturge, poète, romancier, chef de file du romantisme français, pair de France, député et sénateur, académicien, exilé, tour à tour haï et adoré, l’auteur des Misérables a une destinée exceptionnelle et ses notes personnelles ont une valeur immense. Hugo n’est pas que le témoin froid d’une histoire qu’on connaît par cœur ; il est l’observateur à chaud des détails de son temps. Cela n’a rien d’anecdotique ; lui-même écrit le 9 mai 1841 que « pour qui sait les voir, les plus petites choses sont souvent les plus grandes. »

Qu’il soit à Paris, à Bruxelles ou à Guernesey, Hugo voit tout ; il observe sans cesse, et son œil, photographique, enregistre et note les éléments les plus infimes. Il ne tient pas en place ; il est de toutes les révolutions ; en 1830, en 1848, en 1870, il sort dans Paris au péril de sa vie. Peu lui importe ; la mort, il la connaît, il l’a vue de près beaucoup trop souvent. Et puis, le jeu en vaut la chandelle ; Hugo n’est pas un peureux. Il note le 21 août 1846 cet aphorisme qui pourrait être sa devise : « Sans la moindre métaphore et dans toute l’acception du mot, vivre, c’est brûler. »

Les Choses vues commencent en 1830. Hugo n’a que vingt-huit ans mais sa carrière dépasse déjà celle de bon nombre d’écrivains. Celui qui n’est pas encore élu à l’Académie française, mais déjà marié à Adèle Foucher, a écrit Han d’Islande, Bug-Jargal, les Odes et ballades, Cromwell qui a fait de lui le guide des romantiques, Le Dernier jour d’un condamné, et Les Orientales.

Hugo père était général d’armée ; Hugo fils est, à la veille de la bataille d’Hernani, général des lettres.

1. 1830

En 1827, Victor Hugo a écrit Cromwell. Dans la préface, il définit le drame romantique : mélanger le grotesque au sublime, et casser, au nom de la révolution romantique, les règles du théâtre classique que l’on applique depuis trois siècles.

Ce manifeste sonne comme une déflagration ; les « vieillards classiques », pour reprendre le mot de Théophile Gautier, ne comptent pas permettre à ce jeune impertinent de renverser les codes. Cependant Cromwell, qui contient plus de sept mille vers (!), est beaucoup trop longue pour être jouée sur les planches : la querelle est ajournée.

Trois ans plus tard, en 1830, le jeune dramaturge revient sur le devant de la scène avec un nouveau drame : Hernani. La foule parisienne bruisse ; on annonce la première pour le 25 février. Le jour venu, une armée de vieillards se presse à l’entrée du théâtre ; ces vestiges du classicisme ont bien l’intention de huer le monstre hugolien. L’auteur ne se laisse pas faire : il a ordonné à sa jeune armée de se tenir prêt à l’affrontement. Les romantiques, bohèmes, jeunes et dégingandés, se mêlent aux vieillards, et répondent aux huées par de frénétiques applaudissements. C’est la pagaille au théâtre ! Mais Hugo est serein ; il a l’avenir pour lui ; le siècle entier lui est offert pour s’exprimer. Laconique, sûr, il écrit dans son journal, le 7 mars 1830 :

À quoi bon avoir sifflé Hernani ? Empêche-t-on l’arbre de verdir en écrasant un bourgeon ?

Tout est dit. Le romantisme a vaincu le classicisme.

Juillet 1830. Quelques mois seulement après les troubles littéraires, surviennent les troubles politiques. On reproche au roi Charles X son ultracisme ; on craint un retour à la monarchie absolue, ainsi que la perte des acquis révolutionnaires. Les 27, 28 et 29 juillet 1830 le peuple se soulève ; Charles X est destitué et Louis-Philippe d’Orléans proclamé « roi des Français. »

Hugo est partagé. Il sent que la nécessité impose un nouveau régime ; mais il se méfie encore du peuple et des révolutions. Il écrit : « Je ne suis pas de vos gens coiffés du bonnet rouge et entêtés de la guillotine. » Pourtant le jeune poète, qui sera fait pair de France par le roi Louis-Philippe, a déjà des élans républicains. Il écrit en août 1830 :

Les sociétés ne sont bien gouvernées en fait et en droit que lorsque ces deux forces, l’intelligence et le pouvoir, se superposent. Si l’intelligence n’éclaire encore qu’une tête au sommet du corps social, que cette tête règne ; les théocraties ont leur logique et leur beauté. Dès que plusieurs ont la lumière, que plusieurs gouvernent ; les aristocraties sont alors légitimes. Mais lorsque enfin l’ombre a disparu de partout, quand toutes les têtes sont dans la lumière, que tous régissent tout. Le peuple est mûr à la république ; qu’il ait la république.

On dit souvent que les idées politiques de Victor Hugo ont été une lente progression de la droite vers la gauche ; en 1820, monarchiste ; en 1830, monarchiste constitutionnel et libéral ; en 1848, républicain. Lui-même avoue d’ailleurs ce basculement progressif, et s’en justifie :

Mauvais éloge d’un homme que de dire : son opinion politique n’a pas varié depuis quarante ans. C’est dire que, pour lui, il n’y a eu ni expérience de chaque jour, ni réflexion, ni repli de la pensée sur les faits. C’est louer une eau d’être stagnante, un arbre d’être mort.

En réalité, il faut nuancer : Hugo a été attiré par l’idée républicaine dès 1830. Lui qui écrit que « mon ancienne conviction royaliste et catholique de 1820 s’est écroulée pièce à pièce depuis dix ans devant l’âge et l’expérience » définit ainsi la république :

La république, selon moi, c’est la société souveraine de la société ; se protégeant, garde nationale ; se jugeant, jury ; s’administrant, commune ; se gouvernant, collège électoral.

L’heure de la république n’est cependant pas encore venue. Après la Révolution de juillet 1830, Louis-Philippe d’Orléans devient « roi des Français. »

2. La Monarchie de Juillet

La Monarchie de Juillet réussit plutôt bien à Victor Hugo. Il publie en 1831 Notre-Dame de Paris et Les Feuilles d’automne, et rencontre en 1833 sa célèbre maîtresse Juliette Drouet. En 1840, malgré la mort tragique de son frère Eugène à l’asile de Charenton, Hugo a trouvé l’énergie de publier Les Voix intérieures, Ruy Blas et Les Rayons et les Ombres. Il écrit peu de notes personnelles durant ces années de relative tranquillité. Hugo est un combattant : ce sont les grands troubles, qui excitent sa rage d’écrire.

En 1841, après plusieurs tentatives infructueuses, il est enfin élu à l’Académie française. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hélas, la vie de Hugo n’est jamais tranquille bien longtemps ; elle est marquée par les deuils. Après sa mère, après son frère, c’est au tour de sa fille malheureuse, Léopoldine : le 4 septembre 1843, à l’occasion d’une virée en canot sur la Seine, près de Villequier, l’enfant du poète se noie en compagnie de son jeune époux, Charles Vaquerie. Le père, en voyage avec Juliette Drouet, apprend la nouvelle en ouvrant un journal ; c’est un véritable choc. Il rentre précipitamment à Paris, et pleure abondamment sa fille disparue ; cet événement terrible lui inspirera les plus beaux poèmes des Contemplations. Laissons Juliette Drouet raconter ce que son amant n’a jamais eu la force d’exposer dans ses écrits intimes :

Sur une espèce de grande place, nous voyons écrit en grosses lettres : Café de l’Europe. Nous y entrons. Le café est désert à cette heure de la journée. Il n’y a qu’un jeune homme à la première table à droite, qui lit un journal et qui fume, vis-à-vis la dame de comptoir à gauche. Nous allons nous placer tout à fait dans le fond, presque sous un petit escalier en colimaçon décoré d’une rampe en calicot rouge. Le garçon apporte une bouteille de bière et se retire. Sous une table, en face de nous, il y a plusieurs journaux. Toto en prend un au hasard et moi je prends Le Charivari. J’avais eu à peine le temps d’en regarder le titre que mon pauvre bien-aimé se penche brusquement sur moi et me dit d’une voix étranglée en me montrant le journal qu’il tient à la main : « Voilà qui est horrible ! » Je lève les yeux sur lui : jamais tant que je vivrai je n’oublierai l’expression de désespoir sans nom de sa noble figure.

Je venais de le voir souriant et heureux, et en moins d’une seconde, sans transition, je le retrouvais foudroyé, ses pauvres lèvres étaient blanches, ses beaux yeux regardaient sans voir. Son visage et ses cheveux étaient mouillés de pleurs. Sa pauvre main était serrée contre son cœur comme pour l’empêcher de sortir de sa poitrine. Je prends l’affreux journal et je lis.

Mon pauvre bien-aimé me supplie de l’œil de retenir les larmes qui me suffoquent, puis il s’assied de l’autre côté de la table et il me dit qu’il ne faut pas attirer l’attention des gens qui nous entourent et, avec un courage surhumain, il m’aide à sortir de ce café maudit.

Une fois dans la rue, nous pouvions ne plus nous contraindre, mais mon pauvre Toto avait reçu un coup trop violent pour pouvoir se soulager en laissant une issue à son désespoir. Il marchait, il marchait toujours et sa bonté ineffable qui ne l’abandonne jamais le portait à me consoler et à me donner du courage, à moi qui aurais donné ma vie avec tant de joie pour lui épargner l’affreux malheur qui venait de le frapper.

Hugo est accablé de malheur, mais continue pourtant à suivre sa destinée, aidé par sa foi religieuse. Maigre consolation, il est en 1845 nommé pair de France par Louis-Philippe. Grâce à son caractère vaillant, Hugo parvient à transformer en force nouvelle le deuil de sa fille ; il reprend peu à peu du poil de la bête ; en décembre 1845, il est gonflé à bloc. Il fait à Villemain, qui se plaint d’accusations injustes que l’on porte contre lui, cette réponse cinglante qui témoigne de sa nature :

Moi qui vous parle, est-ce que je ne lutte pas depuis vingt ans ? Est-ce que je ne suis pas depuis vingt ans haï, déchiré, vendu, trahi, conspué, sifflé, raillé, insulté, calomnié ? Est-ce qu’on n’a pas parodié mes livres et travesti mes actions ? Moi aussi, on m’obsède, on m’espionne, on me tend des pièges, on m’y fait même tomber ; qui sait si on ne m’a pas suivi aujourd’hui même pendant que j’allais de chez moi chez vous ? Mais qu’est-ce que tout cela me fait ? Je dédaigne. C’est une des choses les plus difficiles et les plus nécessaires de la vie que d’apprendre à dédaigner. Le dédain protège et écrase. C’est une cuirasse et une massue. Vous avez des ennemis ? Mais c’est l’histoire de tout homme qui a fait une action grande ou créé une idée neuve. C’est la nuée qui brui autour de tout ce qui brille. Il faut que la renommée ait des ennemis comme il faut que la lumière ait des moucherons.

Les Choses vues ne seraient pas l’œuvre d’un témoin sans une galerie de portraits des personnages les plus en vue de l’époque. Ceux de Victor Hugo sont tantôt cinglants et tantôt poétiques. Voici comment il décrit Chateaubriand, qu’il admire pourtant, en 1836 :

M. de Chateaubriand vieillit par le caractère plus encore que par le talent. Le voilà qui devient bougon et hargneux. Le voilà qui invective, à côté de la monarchie de Louis-Philippe, les nouvelles écoles d’art et de poésie, le drame actuel, les romantiques, tout ce qu’un certain monde est convenu d’invectiver en certains termes. Le voilà qui mêle aux passions politiques les passions littéraires, la jalousie à l’opposition, les petites haines aux grandes. Triste chose qu’un lion qui aboie.

Et voici ce qu’il dit de lui en 1847 :

M. de Chateaubriand, au commencement de 1847, était paralytique ; Mme Récamier était aveugle. Tous les jours, à trois heures, on portait M. de Chateaubriand près du lit de Mme Récamier. Cela était touchant et triste. La femme qui ne voyait plus cherchait l’homme qui ne sentait plus ; leurs deux mains se rencontraient. Que Dieu soit béni ! On va cesser de vivre mais on s’aime encore.

Hugo est connu pour ses épigrammes qui ne pardonnent pas. Le duc de Montebello n’est pas épargné :

J’ai entendu pour la première fois, il y a trois jours, parler le duc de Montebello. Son père s’appelait Lannes. Je crains qu’il ne faille maintenir la prononciation et changer l’orthographe.

Ni François Guizot, ministre des Affaires étrangères :

M. Guizot est personnellement incorruptible et il gouverne par la corruption. Il me fait l’effet d’une femme honnête qui tiendrait un bordel.

Les notes des Choses vues s’assombrissent à partir de 1847. Hugo pressent la révolution à venir : c’est que la Monarchie de Juillet est entachée de scandales. Le dernier en date, l’affaire Teste-Cubières, a provoqué des remous auprès du peuple, qui supporte de moins en moins les privilèges des grands et les écarts croissants des richesses. Hugo, le 6 juillet 1847, est le témoin direct de cette sourde colère : alors qu’une fête somptueuse est organisée par M. de Montpensier, le peuple, jaloux, s’amasse à l’entrée des grilles du parc, et injurie copieusement les équipages luxueux qui s’engouffrent dans le domaine privé. Hugo, pair de France, est choqué. Il écrit ces quelques notes au lendemain de la fête :

Le luxe est un besoin des grands États et des grandes civilisations. Cependant il y a des heures où il ne faut pas que le peuple le voie. Mais qu’est-ce qu’un luxe qu’on ne voit pas ? Problème. Une magnificence dans l’ombre, une profusion dans l’obscurité, un faste qui ne se montre pas, une splendeur qui ne fait mal aux yeux à personne. Cela est-il possible ? Il faut y songer pourtant. Quand on montre le luxe au peuple dans des jours de disette et de détresse, son esprit, qui est un esprit d’enfant, franchit tout de suite une foule de degrés ; il ne se dit pas que ce luxe le fait vivre, que ce luxe lui est utile, que ce luxe lui est nécessaire. Il se dit qu’il souffre et que voilà des gens qui jouissent ; il se demande pourquoi tout n’est pas à lui. Il examine toutes ces choses, non avec sa pauvreté, qui a besoin de travail et par conséquent besoin des riches, mais avec son envie. Ne croyez pas qu’il conclura de là : Eh bien ! cela me va de donner des semaines de salaire, et de bonnes journées. Non, il veut, lui aussi, non le travail, non le salaire mais du loisir, du plaisir, des voitures, des chevaux, des laquais, des duchesses. Ce n’est pas du pain qu’il veut, c’est du luxe. Il étend la main en frémissant vers toutes ces réalités resplendissantes qui ne seraient plus que des ombres s’il y touchait. Le jour où la misère de tous saisit la richesse de quelques-uns, la nuit se fait, il n’y a plus rien.

Hugo est de plus en plus sombre ; il sait que l’avenir est orageux ; lui-même se sent d’humeur mélancolique. Il écrit en août 1847 :

Si l’ombre continue de se faire autour de moi, je sortirai de la vie moins triste que je ne l’aurais cru. J’ai beaucoup joui de ce que la vie a de bon et surtout de ce qu’elle a de doux… Le jour où personne ne m’aimera plus, ô mon Dieu, j’espère bien que je mourrai.

1848 s’annonce brumeux.

3. 1848

L’année 1848 révèle un Hugo critique sur la Monarchie de Juillet qui lui a pourtant accordé le titre de pair de France.

Égalité, traduction en langue politique du mot envie.

La France ne connaît ni la véritable liberté ni le véritable pouvoir. Ce que nous avons eu depuis quarante ans, c’est de la licence doublée de despotisme. Le propre de la licence est de s’user et de se déchirer vite. Alors la doublure paraît.

Le 22 février, ce que tout le monde avait pressenti arrive enfin : le peuple de Paris profite d’une manifestation pour organiser une véritable révolution. Celle-ci va durer jusqu’au 25 ; la Monarchie de Juillet s’effondre, et la Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine.

Hugo, aimé du peuple, a assisté à ces journées révolutionnaires. Il a été témoin de l’effervescence, parfois un peu hasardeuse, propre aux révolutions –

Les quelques hommes qui, dans ces jours suprêmes et extrêmes, tenaient dans leur main le sort de la France, étaient eux-mêmes, à la fois, outils et hochets dans la main de la foule, qui n’est pas le peuple, et du hasard, qui n’est pas la providence. Sous la pression de la multitude, dans l’éblouissement et la terreur de leur triomphe qui les débordait, ils décrétèrent la République, sans savoir qu’ils faisaient une si grande chose.

– mais aussi de la violence qui accompagne toujours les soulèvements populaires, et à laquelle il faut savoir répondre :

En nous voyant passer, un homme du peuple se détacha d’un groupe et se campa devant moi.

« Citoyen Victor Hugo, dit-il, criez : Vive la République !

– Je ne crie rien par ordre, dis-je. Comprenez-vous la liberté ? Moi, je la pratique. Je crierai aujourd’hui : Vive le peuple ! parce que ça me plaît. Le jour où je crierai : Vive la République ! c’est parce que je le voudrai. – Il a raison ! c’est très bien ! » murmurèrent plusieurs voix. Et nous passâmes.

Hugo a peur que la Révolution de Février ne s’emballe d’elle-même ; il connaît son histoire de France ; il admire la Révolution de 1789, et méprise la Terreur de 1793. Il voit les nouveaux révolutionnaires, ses contemporains, s’enhardir toujours plus dans l’excès. Il écrit en mars 1848 :

Ah ! doucement ! Ne confondez pas les hommes de 92 et de 93 avec les hommes de 1848. Les anciens révolutionnaires, les grands révolutionnaires ont été taillés à coups de serpe de la main même de Dieu dans le vieux chêne populaire. Ceux-ci sont les copeaux du travail.

On peut tomber au-dessous de Marat, au-dessous de Couthon, au-dessous de Carrier. Comment ? En les imitant. Ils étaient horribles et graves. On serait horrible et ridicule. Quoi ! La Terreur parodie ! Quoi ! La guillotine plagiaire ! Y a-t-il quelque chose de plus hideux et de plus bête ? Voyez un peu, est-ce là ce que vous voulez ? 93 a eu ses hommes, il y a de cela cinquante-cinq ans, et maintenant il aurait ses singes.

1848 est aussi l’année du grand retour de Louis-Napoléon Bonaparte, exilé depuis 1816. Une note écrite par Hugo en septembre 1848, avant même que le neveu de l’Empereur ne soit élu président de la République française, annonce presque toute l’histoire des relations entre les deux hommes – l’écrivain méprise déjà celui qu’il qualifiera de « Petit » :

À son arrivée à Paris, Louis Bonaparte se logea place Vendôme. Mlle George alla le voir. Ils causèrent assez longtemps. Tout en causant, Louis Bonaparte mena Mlle George à une fenêtre d’où l’on voyait la colonne et lui dit : « Je passe ma journée à regarder cela. »

« – C’est bien haut ! » dit Mlle George.

Hugo n’a pas la même ambition que Bonaparte ; il cherche simplement à défendre ses idées ; il ne voit pas sa carrière comme celle d’un politicien retors. Il écrit en décembre :

Je suis, je veux être et rester l’homme de la vérité, l’homme du peuple, l’homme de ma conscience. Je ne brigue pas le pouvoir, je ne cherche par les applaudissements. Je n’ai ni l’ambition d’être ministre, ni l’ambition d’être tribun.

Ce qui ne l’empêche pas de conseiller le nouveau président de la République. Les deux hommes n’ont pas encore de haine l’un pour l’autre ; ils s’estiment. Louis-Napoléon, juste après son élection, invite cordialement l’écrivain Hugo à partager son repas. Une discussion s’engage :

Il me demanda ce que je pensais du moment. Je fus réservé. Je lui dis que les choses s’annonçaient bien, que la tâche était rude, mais grande, qu’il fallait rassurer la bourgeoisie et satisfaire le peuple, donner aux uns le calme et aux autres le travail, la vie à tous ; qu’après trois petits gouvernements, les Bourbons aînés, Louis-Philippe et la République de Février, il en fallait un grand ; que l’empereur avait fait un grand gouvernement par la guerre, qu’il devait, lui, faire un grand gouvernement par la paix ; que le peuple français, étant illustre depuis trois siècles, ne voulait pas devenir ignoble ; que c’était cette méconnaissance de la fierté du peuple et de l’orgueil national qui avait surtout perdu Louis-Philippe ; qu’il fallait en un mot décorer la paix.

« Comment ? me dit Louis Napoléon.

– Par toutes les grandeurs des arts, des lettres, des sciences, par les victoires de l’industrie et du progrès. Le travail populaire peut faire des miracles. Et puis, la France est une nation conquérante. Quand elle ne fait pas de conquête par l’épée, elle veut en faire par l’esprit. Sachez cela et allez. L’ignorer vous perdrait. »

La « grandeur ». Ce sera justement le manque de grandeur que Hugo reprochera si fort à Napoléon III, du haut de son exil à Guernesey.

4. La Deuxième République

L’idylle entre Hugo et Bonaparte sera de courte durée. Dès le 1er janvier 1849, le poète n’est plus dupe sur la capacité du président à relever la France :

Avec les meilleures intentions du monde et une certaine quantité très visible d’intelligence et d’aptitude, j’ai peur que Louis Bonaparte ne succombe à sa tâche. Pour lui la France, le siècle, l’esprit nouveau, les instincts propres au sol et à l’époque, autant de livres clos. Il regarde sans les comprendre les esprits qui s’agitent, Paris, les événements, les hommes, les choses, les idées. Il appartient à cette classe d’ignorants qu’on appelle les princes et à cette catégorie d’étrangers qu’on appelle les émigrés. Au-dessous de rien, en dehors de tout. Pour qui l’examine avec attention, il a plus l’air d’un patient que d’un gouvernant.

Hugo, pourtant profondément républicain, est accablé par le pouvoir de Bonaparte. Il n’aime pas le tour autoritaire que prend sa présidence ; là encore, il pressent, avec deux ans d’avance, le coup d’état du deux décembre. Il a, pour qualifier la France, cette formule terrible :

La France ressemble à ces postillons épuisés de fatigue qui s’endorment sur le dos d’un cheval lancé au galop dans les ténèbres.

Hugo n’est cependant pas homme à se laisser faire ; c’est un lutteur. En mai 1849, il est élu à l’Assemblée législative et se sépare nettement de la politique de Bonaparte ; le voilà dans l’opposition. Il profite de sa position pour prévenir le peuple contre les abus du pouvoir :

Au-dessus de vous, gouvernements, au-dessus de vous, Assemblée, au-dessus même de vous, peuple qui m’écoutez, il y a le droit.

Quand on vous parle d’une violation de la liberté, de la propriété, de la légalité, ne dites pas : c’est peu de chose.

Il n’y a pas de petites attaques contre le droit.

Le droit, c’est le cœur même de l’ordre.

Blesser le droit, c’est tuer l’ordre.

Toutes les fois qu’une atteinte est faite au droit, même par vos amis, même contre vos ennemis, même pour vous servir, même pour vous défendre, législateurs, réprimez-la sévèrement. Réprimez les infractions au droit, non seulement pour qu’elles soient réprimées dans le présent, mais encore pour qu’elles soient impossibles dans l’avenir. Hélas ! cet avenir, le connaissons-nous ? Nous sommes majorité aujourd’hui ; nous pouvons être demain minorité. Nous ne savons pas quelles épreuves nous pouvons avoir à traverser. Ce que nous entrevoyons est ténébreux. Gardons la justice avec nous.

Hugo ne croit pas si bien dire. Il se méfie de tout le monde, même de Thiers, le modèle du Rastignac de Balzac :

Savez-vous qui est-ce qui prépare et qui est-ce qui fera toutes les catastrophes de l’avenir ? C’est M. Thiers. Toutes les fois que je vois M. Thiers, j’admire qu’un réactionnaire si petit puisse être un si grand révolutionnaire.

On pourrait le prendre pour un paranoïaque ; il n’en est rien. Comme il avait pressenti février 1848, l’écrivain pressent un avenir sombre. Il n’a aucune confiance en Bonaparte ; il sait que celui-ci est ambitieux et projette un coup de force. Il se fait de plus en plus critique sur son gouvernement :

Ce gouvernement, je le caractérise d’un mot : la police partout, la justice nulle part.

En juillet 1851, cinq mois avant le coup d’état, Hugo a compris que la République est déjà terminée. Il est bien décidé à engager le combat.

Républicains, ouvrez vos rangs. Je suis des vôtres.

Le deux décembre 1851, jour anniversaire du sacre de 1804 et de la bataille d’Austerlitz, Louis-Napoléon Bonaparte s’empare du pouvoir par la force et proclame le Second Empire. Hugo s’oppose, mais la République est déjà morte, et dans ce nouveau régime l’opposant devient l’ennemi.

Hugo part en exil ; pendant presque vingt ans, il couvrira Napoléon III d’imprécations violentes du haut de son rocher, et ne cessera jamais de honnir les dignitaires du nouvel empire.