L’Argent de Zola est sans aucun doute le tome le plus surprenant du cycle des Rougon-Macquart. Zola, par ce talent qui lui est propre, prend à rebours la logique et transforme les manigances boursières les plus viles en un roman digne de l’épique le plus poignant. Là où Balzac aurait fait un récit des plus sordides, Zola invente une Chanson de Geste qui nous ramènerait presque au col de Roncevaux. L’Argent est, au sens propre, une œuvre épique qui fait des titres boursiers une divinité, de la création d’une banque une nouvelle Croisade et d’un financier véreux un empereur antique.

1. L’Argent-Dieu

C’est évidemment l’argent qui est au cœur de L’Argent. Zola fait une critique à peine voilée de la religion du Progrès ; par une association thématique il relie celui-ci à celui-là –

L’argent, aidant la science, faisait le progrès.

– et, en conséquence, l’argent à une véritable divinité.

L’argent, l’argent roi, l’argent Dieu, au-dessus du sang, au-dessus des larmes, adoré plus haut que les vains scrupules humains, dans l’infini de sa puissance ! Et, à mesure que l’argent grandissait, que Saccard se révélait à elle avec cette diabolique grandeur, Mme Caroline se trouvait prise d’une véritable épouvante, glacée, éperdue, à l’idée qu’elle était au monstre, après tant d’autres.

La monnaie est vraiment le cœur du roman de Zola. Tout tourne autour d’elle : les actions des personnages, leurs motivations, leurs idéologies ; elle est leur moteur et leur raison d’être et de vivre. Mais Saccard, l’anti-héros, n’est pas qu’un vulgaire commerçant : il ne voit pas l’argent comme une simple possession matérielle mais comme une religion. Quand par exemple il demande à Huret d’obtenir en sa faveur une bénédiction tacite de son frère le ministre Rougon, il utilise une argumentation audacieuse diamétralement opposée à l’idée que certains se font du capitalisme – il poétise le profit, il en fait un véritable conte de poète :

Alors, Saccard, comprenant, ne s’attacha plus qu’à le convaincre des millions qu’il y aurait à gagner, dans le lancement de la Banque Universelle. À larges traits, avec sa parole ardente qui transformait une affaire d’argent en un conte de poète, il expliqua les entreprises superbes, le succès certain et colossal.

Et quand son fils Maxime (que l’on retrouve dans La Curée) le décrit, il ne se trompe pas sur l’essence de son père :

« Voyez-vous, il faut comprendre papa. Il n’est pas, mon Dieu ! pire que les autres. Seulement, ses enfants, ses femmes, enfin tout ce qui l’entoure, ça ne passe pour lui qu’après l’argent… Oh ! entendons-nous, il n’aime pas l’argent en avare, pour en avoir un gros tas, pour le cacher dans sa cave. Non ! s’il en veut faire jaillir de partout, s’il en puise à n’importe quelles sources, c’est pour le voir couler chez lui en torrents, c’est pour toutes les jouissances qu’il en tire, de luxe, de plaisir, de puissance… Que voulez-vous ? il a ça dans le sang. Il nous vendrait, vous, moi, n’importe qui, si nous entrions dans quelque marché. Et cela en homme inconscient et supérieur, car il est vraiment le poète du million, tellement l’argent le rend fou et canaille. Oh ! canaille dans le très grand ! »

La religion est aussi une poésie. En divinisant l’argent, Saccard le poétise ; il le mêle fréquemment à l’univers onirique des Mille et une Nuits, comme dans cet extrait aux accents cosmogoniques :

On achetait, on achetait, mêle les plus sages, dans la conviction que ça monterait encore, que ça monterait sans fin. C’étaient les cavernes mystérieuses des Mille et une Nuits qui s’ouvraient, les incalculables trésors des califes qu’on livrait à la convoitise de Paris. Tous les rêves, chuchotés depuis des mois, semblaient se réaliser devant l’enchantement public : le berceau de l’humanité réoccupé, les antiques cités historiques du littoral ressuscitées de leur sable ; Damas, puis Bagdad, puis l’Inde et la Chine exploitées, par la troupe envahissante de nos ingénieurs. Ce que Napoléon n’avait pu faire avec son sabre, cette conquête de l’Orient, une Compagnie financière le réalisait, en y lançant une armée de pioches et de brouettes.

L’argent, qui joue un rôle central au sein du régime libéral de l’empereur Napoléon III, se mêle aux accents de l’Exposition universelle – en témoigne l’homonymie avec les titres de l’Universelle –, et fait venir à lui toutes les têtes couronnées d’Europe et d’ailleurs. Cet argent, qui se place au-dessus des rois, prend de fait la place de Dieu qui seul est censé pouvoir les soumettre à sa volonté.

Et cette exaltation des titres de l’Universelle, cette ascension qui les emportait comme sous un vent religieux, semblait se faire aux musiques de plus en plus hautes qui montaient des Tuileries et du Champ-de-Mars, des continuelles fêtes dont l’Exposition affolait Paris. Les drapeaux claquaient plus sonores dans l’air lourd des chaudes journées, il n’y avait pas de soir où la ville en feu n’étincelât sous les étoiles, ainsi qu’un colossal palais au fond duquel la débauche veillait jusqu’à l’aube. La joie avait gagné de maison en maison, les rues étaient une ivresse, un nuage de vapeurs fauves, la fumée des festins, la sueur des accouplements, s’en allait à l’horizon, roulait au-dessus des toits la nuit des Sodome, des Babylone et des Ninive. Depuis mai, les empereurs et les rois étaient venus en pèlerinage des quatre coins du monde, des cortèges qui ne cessaient point, près d’une centaine de souverains et de souveraines, de princes et de princesses. Paris était repu de Majestés et d’Altesses ; il avait acclamé l’empereur de Russie et l’empereur d’Autriche, le sultan et le vice-roi d’Égypte ; et il s’était jeté sous les roues des carrosses pour voir de plus près le roi de Prusse, que M. de Bismarck suivait comme un dogue fidèle.

Saccard a réussi son pari ; il s’est vengé de sa précédente déconfiture. Mais à quel prix ? En touchant à l’argent, en le poétisant, pire, en le divinisant, il s’est chargé d’un fardeau bien trop lourd pour ses épaules et qui l’entraîne dans un projet délirant et inaccessible.

2. La nouvelle Croisade

La décision prise par Zola de transformer une aventure boursière en légende épique l’amène, peut-être malgré lui, à changer la dimension temporelle de son récit : Saccard, qui a fait de l’argent un dieu, touche directement à la matière religieuse – donc à la matrice civilisationnelle – et est en conséquence moins intéressé par la question de la répartition des richesses que par celle des luttes de civilisations. En d’autres termes, il applique à la lettre, et bien avant l’heure, la phrase célèbre du penseur René Girard : « Il nous faut entrer dans une pensée du temps où la bataille de Poitiers et les Croisades sont beaucoup plus proches de nous que la Révolution française et l’industrialisation du Second Empire. »

Saccard, aux prises avec le mélange bâtard créé par lui-même de l’argent et de Dieu, se perçoit peu à peu comme un chef occidental missionné pour reconquérir l’Orient au moyen des billets de banque, nouvelle armée moderne et redoutablement efficace. Dans l’extrait suivant, il expose son projet fou à sa maîtresse Caroline.

D’abord, on mettait la main sur la Méditerranée, on la conquérait, par la Compagnie générale des Paquebots réunis ; et il énumérait les ports de tous les pays du littoral où l’on créerait des stations, et il mêlait des souvenirs classiques effacés à son enthousiasme d’agioteur, célébrant cette mer, la seule que le monde ancien eût connue, cette mer bleue autour de laquelle la civilisation a fleuri, dont les flots ont baigné les antiques villes, Athènes, Rome, Tyr, Alexandrie, Carthage, Marseille, toutes celles qui ont fait l’Europe. Puis, lorsqu’on s’était assuré ce vaste chemin de l’Orient, on débutait là-bas, en Syrie, par la petite affaire de la Société des mines d’argent du Carmel, rien que quelques millions à gagner en passant, mais un excellent lançage, car cette idée d’une mine d’argent, de l’argent trouvé dans la terre, ramassé à la pelle, était toujours passionnante pour le public, surtout quand on pouvait y accrocher l’enseigne d’un nom prodigieux et retentissant comme celui du Carmel. Il y avait aussi là-bas des mines de charbon, du charbon à fleur de roche, qui vaudrait de l’or, lorsque le pays se couvrirait d’usines ; sans compter les autres menues entreprises qui serviraient d’entractes, des créations de banques, des syndicats, pour les industries florissantes, une exploitation des vastes forêts du Liban, dont les arbres pourrissent sur place, faute de routes. Enfin, il arrivait au gros morceau, à la Compagnie des chemins de fer d’orient, et là il délirait, car ce réseau de lignes ferrées, jeté d’un bout à l’autre sur l’Asie Mineure, comme un filet, c’était pour lui la spéculation, la vie de l’argent, prenant d’un coup ce vieux monde, ainsi qu’une proie nouvelle, encore intacte, d’une richesse incalculable, cachée sous l’ignorance et la crasse des siècles. Il en flairait le trésor, il hennissait comme un cheval de guerre, à l’odeur de la bataille.

Saccard – Zola, d’une certaine manière – mélange tout le fonds littéraire et historique de l’épique dans une grande brassée parfois presque indigeste. Après avoir ressuscité les Milles et une Nuits et les villes antiques disparues, il réunit pêle-mêle Charlemagne, César, Napoléon et les Croisades :

Déjà, le souvenir des Croisades le hantait, ce retour de l’Occident vers l’Orient, son berceau, ce grand mouvement qui avait ramené l’extrême Europe au pays d’origine, en pleine floraison encore, et où il y avait tant à apprendre. Seulement, la haute figure de Napoléon le frappa davantage, allant guerroyer là-bas, dans un but grandiose et mystérieux. S’il parlait de conquérir l’Égypte, d’y installer un établissement français, de donner ainsi à la France le commerce du Levant, il ne disait certainement pas tout ; et Saccard voulait voir, dans le côté de l’expédition qui est resté vague et énigmatique, il ne savait au juste quel projet de colossale ambition, un immense empire reconstruit, Napoléon couronné à Constantinople, empereur d’Orient et des Indes, réalisant le rêve d’Alexandre, plus grand que César et Charlemagne. Ne disait-il pas, à Sainte-Hélène, en parlant de Sidney, le général anglais qui l’avait arrêté devant Saint-Jean-d’Acre : « Cet homme m’a fait manquer ma fortune. » Et ce que les Croisades avaient tenté, ce que Napoléon n’avait pu accomplir, c’était cette pensée gigantesque de la conquête de l’Orient qu enflammait Saccard, mais une conquête raisonnée, réalisée par la double force de la science et de l’argent. Puisque la civilisation était allée de l’est à l’ouest, pourquoi donc ne reviendrait-elle pas vers l’est, retournant au premier jardin de l’humanité, à cet Éden de la presqu’île hindoustanique, qui dormait dans la fatigue des siècles ? Ce serait une nouvelle jeunesse, il galvanisait le paradis terrestre, le refaisait habitable par la vapeur et l’électricité, replaçait l’Asie Mineure comme centre du vieux monde, comme point de croisement des grands chemins naturels qui relient les continents. Ce n’étaient plus des millions à gagner, mais des milliards et des milliards.

Zola joue sur les évocations et connotations pour suggérer l’épique et le merveilleux. En ce sens, il se fait le représentant d’un courant paradoxal que l’on pourrait qualifier de « naturalisme épique », un mélange de réalisme et de romantique. C’est que Zola, homme de son temps, fut un homme du dix-neuvième siècle, le siècle de Victor Hugo – disparu six ans seulement avant la publication de L’Argent. Or, Hugo a créé un appel d’air dans lequel le naturaliste s’est engouffré ; cet appel d’air, c’est le registre épique. Hugo titanesque, cyclopéen, a ramené l’homérique et le dantesque dans un siècle d’industrie. Contrairement à d’autres auteurs tels que Maupassant, on sent Zola suffisamment influencé par l’attrait de l’héroïque et du merveilleux pour colorer sa mimesis d’un vernis romantique.

Des humbles logis aux hôtels aristocratiques, de la loge des concierges au salon des duchesses, les têtes prenaient feu, l’engouement tournait à la foi aveugle, héroïque et batailleuse. […] C’était la nouvelle Croisade, comme elles disaient, la conquête de l’Asie, que les croisés de Pierre l’Ermite et de Saint Louis n’avaient pu faire, et dont elles se chargeaient, elles, avec leurs petites bourses d’or. Toutes affectaient d’être bien renseignées, parlaient en termes techniques de la ligne mère qu’on allait ouvrir d’abord, de Brousse à Beyrouth, par Angora et Alep. Plus tard, viendrait l’embranchement de Smyrne à Angora ; plus tard encore, celui de Trébizonde à Angora, par Erzeroum et Sivas ; plus tard encore, celui de Damas à Beyrouth. Et là, elles souriaient, clignaient les yeux, chuchotaient qu’il y en aurait un autre peut-être, oh ! dans longtemps, de Beyrouth à Jérusalem, par les anciennes villes du littoral, Saïda, Saint-Jean-d’Acre, Jaffa, puis, mon Dieu ! qui sait ? de Jérusalem à Port-Saïd et à Alexandrie. Sans compter que Bagdad n’était pas loin de Damas, et que, si une ligne ferrée était poussée jusque-là, ce serait un jour la Perse, l’Inde, la Chine, acquises à l’Occident. Il semblait que, sur un mot de leurs jolies bouches, les trésors retrouvés des califes resplendissaient, dans un conte merveilleux des Mille et une Nuits.

La lutte de l’épique et du réalisme, c’est aussi la lutte du baroque et du classicisme. Le baroque romantique, avec ses grandeurs et sa liberté ; le classicisme réaliste, avec ses sourdines et ses entraves.

3. L’Empereur Saccard

Les livres de Zola sont intimement liés au contexte social – comme Balzac, l’auteur de Germinal veut faire de sa littérature une histoire et un miroir de la société. Le cycle des Rougon-Macquart débute au coup d’état de 1851 et finit à la débâcle de 1870 – entre les deux, c’est presque la totalité du Second Empire libéral qui est décrit dans La Curée, Le Ventre de Paris, Au Bonheur des Dames.

Le Saccard de L’Argent, justement, est un peu le Napoléon III des Rougon-Macquart. Lui aussi, dans sa petitesse, se prend subitement pour un grand souverain ; et comme Napoléon III avec la Prusse de Bismarck, se confronte à une puissance ennemie qui deviendra son adversaire dans une véritable lutte à mort.

Sur la place, l’agitation avait grandi, la clameur du jeu venait battre les trottoirs grouillant de monde, avec la violence débridée d’une marée haute. C’était le coup de gueule de trois heures moins un quart, la bataille des derniers cours, l’enragement à savoir qui s’en irait les mains pleines. […] Mais un passant le coudoya, qui ne se retourna même pas pour s’excuser. Il reconnut Gundermann faisant sa petite promenade de santé, il le regarda entrer chez un confiseur, d’où ce roi de l’or rapportait parfois une boîte de bonbons d’un franc à ses petites-filles. Et ce coup de coude, à cette minute, dans la fièvre dont l’accès montait en lui, depuis qu’il tournait ainsi autour de la Bourse, fut comme le cinglement, la poussée dernière qui le décida. Il avait achevé d’enserrer la place, il donnerait l’assaut. C’était le serment d’une lutte sans merci : il ne quitterait pas la France, il braverait son frère, il jouerait la partie suprême, une bataille de terrible audace, qui lui mettrait Paris sous les talons, ou qui le jetterait au ruisseau, les reins cassés.

Saccard, face à Gundermann, représente la puissance montante qui va chercher à détrôner le roi déjà installé et bien en place.

En moins d’un siècle, la monstrueuse fortune d’un milliard était née, avait poussé, débordé dans cette famille, par l’épargne, par l’heureux concours aussi des événements. Il y avait là comme une prédestination, aidée d’une intelligence vive, d’un travail acharné, d’un effort prudent et invincible, continuellement tendu vers le même but. Maintenant, tous les fleuves de l’or allaient à cette mer, les millions se perdaient dans ces millions, c’était un engouffrement de la richesse publique au fond de cette richesse d’un seul, toujours grandissante ; et Gundermann était le vrai maître, le roi tout-puissant, redouté et obéi de Paris et du monde.

Des deux Napoléons, c’est évidemment le « grand » plutôt que le « petit » que Saccard cherche à imiter. Lui aussi, à force d’intrigues, a droit à son sacre –

Et, à cette minute suprême, où Saccard, au sommet, sentait trembler la terre, dans l’angoisse inavouée de la chute, il fut roi. Lorsque sa voiture arrivait rue de Londres, devant le palais triomphal de l’Universelle, un valet descendait vivement, étalait un tapis, qui des marches du vestibule se déroulait sur le trottoir, jusqu’au ruisseau ; et Saccard alors daignait quitter la voiture, et il faisait son entrée, en souverain à qui l’on épargne le commun pavé des rues.

– et même à ses batailles épiques –

Un instant, Saccard, avant de quitter la salle, se haussa, comme pour mieux embrasser la foule autour de lui, d’un coup d’œil. Il était réellement grandi, soulevé d’un tel triomphe, que toute sa petite personne se gonflait, s’allongeait, devenait énorme. Celui qu’il semblait ainsi chercher, par-dessus les têtes, c’était Gundermann absent, Gundermann qu’il aurait voulu voir abattu, grimaçant, demandant grâce ; et il tenait au moins à ce que toutes les créatures inconnues du juif, toute la sale juiverie qui se trouvait là, hargneuse, le vît lui-même, transfiguré, dans la gloire de son succès. Ce fut sa grande journée, celle dont on parle encore, comme on parle d’Austerlitz et de Marengo.

– mais aussi à son hybris et à son Waterloo final :

Alors, pendant la dernière demi-heure, ce fut la débâcle, la déroute s’aggravant et emportant la foule en un galop désordonné. Après l’extrême confiance, l’engouement aveugle, arrivait la réaction de la peur, tous se ruant pour vendre, s’il en était temps encore. Une grêle d’ordres de vente s’abattit sur la corbeille, on ne voyait plus que des fiches pleuvoir ; et ces paquets énormes de titres, jetés ainsi sans prudence, accéléraient la baisse, un véritable effondrement. Les cours, de chute en chute, tombèrent à 1 500, à 1 200, à 900. Il n’y avait plus d’acheteurs, la plaine restait rase, jonchée de cadavres. Au-dessus du sombre grouillement des redingotes, les trois coteurs semblaient être des greffiers mortuaires, enregistrant des décès. Par un singulier effet du vent de désastre qui traversait la salle, l’agitation s’y était figée, le vacarme s’y mourait, comme dans la stupeur d’une grande catastrophe.

Zola ne peut pas s’empêcher de faire de l’épique. Mais comme tous les grands auteurs il se garde bien de penser par totalité et garde le sens de la nuance. Saccard, qui est violemment antisémite, multiplie les fraudes et vendrait père et mère pour un peu d’argent est aussi un homme passionné capable de remettre sur pied un orphelinat pour le seul plaisir de la gestion. Caroline ne s’y trompe pas.

D’un mouvement emporté, Mme Caroline allait entrer dans la pièce, faire taire ces enfants, leur défendre ce qu’elle regardait comme un jeu blasphématoire et cruel. Non, non ! Saccard n’avait pas le droit d’être aimé, c’était salir l’enfance que de la laisser prier pour son bonheur ! Puis, un grand frisson l’arrêta, des larmes lui montaient aux yeux. Pourquoi donc aurait-elle fait épouser sa querelle, la colère de son expérience, à ces êtres innocents, ne sachant rien encore de la vie ? Est-ce que Saccard n’avait pas été bon pour eux, lui qui était un peu le créateur de cette maison, qui leur envoyait tous les mois des jouets ? Un trouble profond l’avait saisie, elle retrouvait cette preuve qu’il n’y a point d’homme condamnable qui, au milieu de tout le mal qu’il a pu faire, n’ait encore fait beaucoup de bien. Et elle partit, pendant que les fillettes reprenaient leur prière, elle emporta dans son oreille ces voix angéliques appelant les bénédictions du ciel sur l’homme d’inconscience et de catastrophe, dont les mains folles venaient de ruiner un monde.

L’Argent est inspiré d’un fait réel : le krach de l’Union Générale en 1882. Zola, naturaliste, n’a-t-il pas été au fond le plus réaliste en choisissant le registre épique ? Il faut distinguer le visible et le ressenti. Les descriptions froides et objectives ne s’attardant que sur le visible, en passant à côté de cet état d’esprit qui nous fait parfois considérer comme de grandes choses ce qui est voué à s’oublier, manquent aussi de réalisme à leur manière. Après tout, la Bourse de Paris ressemble au Parthénon et la spéculation financière se mêle aussi, en temps de guerre, aux batailles les plus sanglantes.

Lecture conseillée :

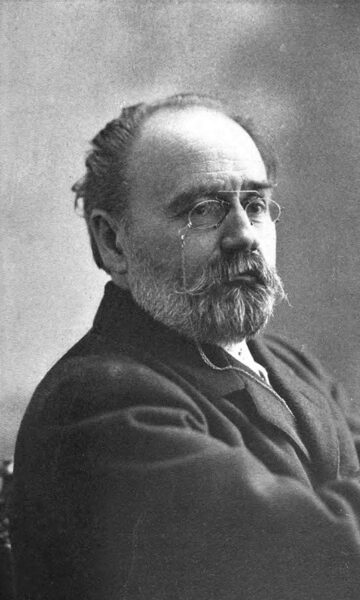

- L’Argent, E. Zola, 1891